着物雑学帖 その6 浮世絵の見方~江戸女子のファッション

- 投稿日:2021.05.15

- カテゴリ: 着物雑学帖

こんにちは!コモノハナの高山です。

さて、今日は5月15日。

毎月15日は…

きもの雑学帖です!!

…今回はとある画風を真似してみました。

ピンときた方もいらっしゃるのではないでしょうか?

(わかりづらかったらゴメンなさい)

そう

浮世絵です!

現在、道立近代美術館で

日本浮世絵博物館秘蔵 国貞 広重 国芳 コレクション

が開催されています。

※新型コロナの影響に関しましてはHPで告知で随時告知予定だそうです。

それに便乗して…という訳ではないのですが(笑)

今日は浮世絵について語らせていただこうと思います!

えー、もともと私、高山は浮世絵が大好きでして…

これは趣味で収集した資料の一部です。

特に江戸後期の歌川派が大好きなので、今回の展示はとても楽しみにしていたんです!

札幌の状況が落ち着いたら、ぜひ行きたいと思っています。

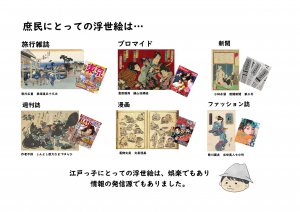

浮世絵は、江戸時代に最盛期を迎えたいわゆる版画です。

絵師が直接紙に描く「肉筆画」とは違い、大量生産が可能です。

なので、当時は新聞や雑誌のような意味合いがありました。

大きく分けると

当時の出来事を描いた新聞記事のような物。

スキャンダルや世相を風刺した週刊誌のような物。

動物や人を遊び心を込めて描いた漫画の原点のような物。

役者絵、錦絵と呼ばれる当時大人気の役者を描いたブロマイド的な物。

旅行雑誌のように観光地の風景を描いた物。

そして、美人絵と呼ばれる美しい女性を描いた物。

人気の遊女や看板娘など実在の人物から、歌舞伎の演目、架空の女性まで幅広く描かれています。

男性にとってのグラビア雑誌な意味合いもありましたが、

女性にとってはファッション雑誌のような役割も果たしていたそうです。

私は特に美人絵が好きなんですよね。

だって、素敵な着物姿ばかりなんですもの!!

と、いう事で今回はとことんマニアックに

着物好きの視点から浮世絵を見る

というのをテーマにしようと思います!

江戸時代は200年以上続いたとても長い時代です。

極端な話だと初期、幕末では服飾、文化がかなり違います。

このブログでは、高山の大好きな江戸後期にスポットを当てていきますね。

描かれているのはどんな人?

江戸時代は現在とは比べ物にならない程の身分社会でした。

(後期になるにつれてだんだんと緩やかになっていくんですけどね)

士農工商という言葉、学校で習ったのを覚えていますか?

この身分制度で人々の生活が全く違ってくるのです。

それは外見にも表れます。

髪型、着ている着物、着方…などなど。

なので、美人画を見ると

「この人は〇〇なのね」

となんとなーく読み取れたりします。

どこで見分けるのか?

ざっくりですが、これからお伝えいたします!

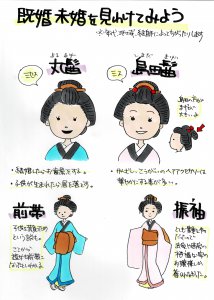

既婚と未婚

まずはここから。

現代での見分け方は指輪の有無くらいでしょうか?

それでも全ての人に当てはまるわけではありませんよね。

江戸時代は既婚女性と未婚女性の見た目は明確に分かれていました。

まずは髪型。

既婚女性は丸髷。

未婚女性は島田髷を結っていました。

パッと見は同じに見えるんですが、島田の方が後ろの髷が大きめです。

そして大きな特徴は顔。

既婚女性は眉を剃り、お歯黒を塗っています。

一気に変えるのではなく、結婚したらお歯黒、子供が生まれたら眉を剃ったそう。

現代人が見たらギョっとする事間違いなしですが…

当時はこれに大人の女性の魅力を感じる人も多かったようです。

浮世絵で一番分かりやすいのはこれでしょうか?

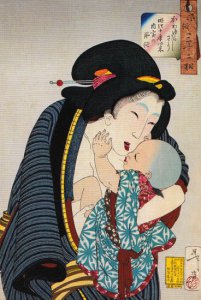

月岡芳年「風俗三十二相 かわゆらしさう」(太田記念美術館所蔵)

子供をあやすお母さんは、眉を落としてお歯黒をしています。

そして服装。

既婚女性は帯を前結びにする事もありました。

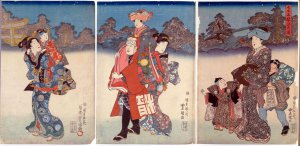

歌川豊国「七五三祝ひの図」(公文教育研究会所蔵)

右の5歳のお子さんのお母さんは前結びにしています。

でも、左側のお母さんは後ろ結びですね。

おそらく、普段は後ろで結んでいて

作業をする時にクルっと前に回していたのではないでしょうか。

この後ろ結びは花魁を始めとした遊女に受け継がれていきます。

詳しくは後程。

未婚女性の振袖は現代までバッチリ残っていますね!

毎年成人式が楽しみな高山です。

来年は、開催されると良いのですが…

着物の袖は時代を追うごとにどんどん長くなっていき、

江戸時代には非常に豪華なものになります。

また、良家の子女は教養として舞踊を習う事も多かったそうなので

その名残で若い女性が振袖を着るようになったと言われています。

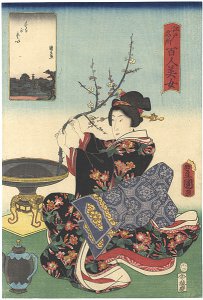

歌川国貞「江戸名所百人美女 するがだい」(江戸東京博物館所蔵)

生け花をしているお嬢さんの振袖、とっても素敵!

当時はかさねといって、着物の下にもう一枚薄い着物を着ていました。

チラっと見える麻の葉模様がそれです。

ものすごくオシャレですよね~!!!

振袖はとても貴重な物だったので、一部の裕福な家のお嬢様しか袖を通せませんでした。

一般家庭の娘さんが着るようになったのは、戦後に入ってからみたいです。

そういう意味では、今って良い時代なんだなぁ~と思ったりしちゃいますね。

こんな感じで、次は身分別のファッションチェックをしていきます!

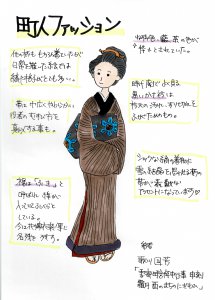

とっても粋な町人のファッション

江戸時代に経済力をつけた町人(主に商人)達は、娯楽にもお金をかけるようになります。

それはファッションも同様でした。

どんどん華やかになる町人の着物に、

幕府は度々奢侈禁止令(豪華な服装を禁止する令)を発令していました。

ですが、それで大人しくなる江戸っ子ではありません。

「それなら、見えない所のオシャレを極めたらいいじゃん!!」

一見無地に見える江戸小紋などはその最もたる物でしょう。

縞柄、格子柄の着物も人気でした。

(当時は格子もいっしょくたに縞と呼ばれていました)

すっきりとした直線が織りなす模様は江戸の「粋」を演出するのに一役買っていたのです。

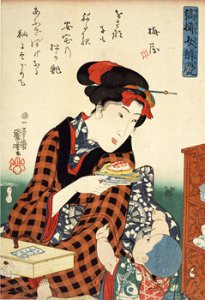

歌川国芳「縞揃女弁慶 安宅の関」(東京国立博物館所蔵)

縞にも色々な種類がありますが、弁慶縞も人気の柄でした。

歌舞伎の弁慶役が着ていた衣装からそう呼ばれるようになったそうですよ!

現代ではブロックチェックと呼ばれている柄ですね。

着物はシンプルな縞や格子でも帯は華やかな物を合わせている絵が多いです。

幾何学×柄はコーディネイトの基本ですものね~!

こちらの「縞揃女弁慶」は全10作の連作となっています。

弁慶格子の着物を纏った女性が10人描かれているんですが、

色や柄の細かさが違うと雰囲気が全然変わります!

ぜひ調べてみてくださいね!!

華麗なるセレブスタイル 武家の奥様、お嬢様

先述の奢侈禁止令の合間を縫って、江戸のファッションは成熟していきました。

特に裕福な商家や武家のお嬢様の着物はそれはそれは華やかでした。

絞り染めに刺繍、元禄時代に宮崎友禅斎によって考案された友禅染め。

当時最高の技術で素晴らしい着物がどんどん作られていったのです。

浮世絵のモチーフとして描かれる事が多いのは町人の女性、花魁などが多いのですが、

ひそかに人気があったのは武家のお姫様や大奥のモチーフ。

大奥は将軍の妻女達が住まう場所なので当然一般人は見る事ができません。

ですが、当時の絵師たちは豊かな想像力で素晴らしい絵を描いていました。

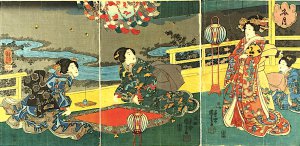

歌川国芳「文月」(東京国会図書館所蔵)

こちらは蛍狩りをする富裕な武家のお姫様でしょうか。

もちろん想像で描いたものと思われます。

豪華な巴柄に、崩し文字の「寿」が豪華な振袖。

それもさる事ながら、かんざし、笄の花飾り!!!

小ぶりなお花が集まっていてゴージャスさの中に可憐さもプラスしています。

艶やかに咲き誇る、花魁

札幌のすすきのまつりでも毎年花魁道中が開催され、人気を集めています。

(今年も中止が決まったようです…あの美しい姿を見られる日が早くきますように)

花魁は、江戸時代において大人気のアイドルでもあり、ファッションリーダーでもありました。

髪型は横兵庫髷。かんざしもタップリとさして後光のようなゴージャスさ。

そして着物の柄はとにかく大胆。

花魁道中(お客様の許に向かう際の行列です)では周りの視線を集めてなんぼですからね!

上り鯉、鳳凰、龍などの普通の女性では取り入れないような柄もスタイリッシュに着こなしていました。

そんな彼女たちの絵を見て、一般の女性達も着こなしの参考にしたようです。

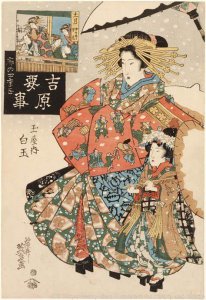

渓斎英泉「吉原要事廓の四季 仲の町雪見 玉屋内白玉」(江戸東京博物館所蔵)

こちらの花魁さん、帯がなんともユーモラス。

着物の柄は亀と扇。どちらもめでたいモチーフですね。

花魁を始めとして、遊女の帯は基本的に前結びだったそうです。(時代によって違うそうですが)

所説ありますが、一つは既婚女性が前結びにしていた事。

一定以上の格のある遊郭では、遊女とお客様が夫婦という体でおもてなしをされます。

通い続けると名前の入ったお箸も用意されるとか。(ボトルキープ…みたいなもの??)

もう一つは、身も蓋もありませんがお仕事がしやすいからと聞いています(笑)

後ろで結ぶより解きやすいですものね…。

他にも、遊女は足袋を履きません。

素足の美しさを見せるためとも言われていますが、

身分によって足袋を禁じられているというのが正解です。

お姫様のように豪華な衣装を纏う花魁も、ほとんどが貧しくて売られてきた身の上なのです。

華やかさの裏に、こうした悲しいエピソードがたくさんあるんですね。

…こんな感じでしょうか。

正直まだまだ語り足りないのですが、思うまま書いたらとんでもない長さになってしまいそうです(笑)

浮世絵に描かれた女性は、

服装や髪型、装飾品でこれだけ違うのだ

という事を理解していただけると幸いです。

もしいつか。

どこかの美術館で、何かの本で浮世絵を見た時。

「あ、この絵に描かれている女性はこんな格好をしているから〇〇だな。これは何をしている場面だろう?」

「この人が〇〇だとしたら、一緒にいる人はどういう関係?場所はどこだろう?」

こんな疑問がどんどんわいてきて、気が付くと時代背景や絵師さんの事も調べていたり。

そんな知的好奇心を呼び覚ますちょっとしたきっかけになっていたら

とても嬉しく思います。

いやぁ~美術の事ならずっと語っていられるかも!!

また、機会があれば着物と絡めた美術について、語らせていただきたいと思います。

他にも高山に語って欲しいお題がありましたら、ぜひ教えて下さい!

リクエストは常時募集中です♪

また、毎度お願いしている事ですが

着物は、地域や時代によって様々な説があります。

ご自分の知っている事と違ったとしても「間違っている!」

と思うのではなく「こういう事もあるのか」と違いを一度受け入れていただきたいのです。

また、今回描いた高山の絵は浮世絵を基にイメージを膨らませた物になります。

原画と違う点が多々ありますが、どうぞご了承下さい。

いつものフレーズですが…

知識に「絶対」はありません。

所説あり

という事で楽しんでいただけると幸いです。

高山の着物雑学帖は毎月15日を予定しております。

来月また、お会いしましょう!!

バックナンバー

その1 宝尽くしについて

その2 四君子について

その3 袴を語る~100年前のJK事情

その4 〇△ロ~水玉、ウロコ、市松について

その5 桜を語る

***ニッポンのおしゃれは無限大***

和装小物専門店 KOMONO HANA(コモノハナ)

〒060-0063

札幌市中央区南3条西4丁目1番1

さっぽろ地下街ポールタウン内

TEL/FAX:011-221-3661

mail: a.poletown@hana-wakou.co.jp

**コモノハナオンラインショップ**

**コモノハナLINE**

**コモノハナのSNS**

Instagram

Instagram

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter