着物雑学帖 その9 お化けについて

- 投稿日:2021.08.15

- カテゴリ: 着物雑学帖

こんにちは!コモノハナの高山です。

さてさて、本日は8月15日。

毎月15日は…

着物雑学帖の日です!

今日はちょうどお盆ですね。

今年は帰省も難しく、お家でお盆休みを過ごされる方も多いかと思います。

暑~い夏を少しでも涼しく過ごしていただこうと思いまして

今回のお題は

お化けについて

ご案内しようと思います。

…と、いうのは建前で。

完全に私の趣味です!!

ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、

私は昔からドクロ柄が大好きで…

(写真はコレクションの一部です)

数は少ないですが、最近は妖怪柄にも手を出し始めました(笑)

こういう柄で女性物ってなかなか少ないので、

見つけたら即買いが基本です。

私は昔からこういったジャンルが大好きで…

小さい頃から妖怪や幽霊の本などを読みふけっていたので

きっと筋金入りなんでしょうね~

ちなみにですがトップ画像でオマージュ(笑)させていただいた

ゲゲゲの鬼太郎は小さいころから現在まで大好きな作品です!

原作初期のオドロオドロしい雰囲気も大好きですし、

アニメだと第3期の戸田恵子さんの鬼太郎が一番好きですね。

どの作品でも、その時の時事ネタを絡めながら

人間と妖怪、双方の善い所、悪い所、お互いの歩み寄り

を描いている、勧善懲悪ではないのも見ごたえがあるんです。

…鬼太郎の話を語り始めると長くなりますのでこのくらいにしておいて、

本題の方に移りたいと思います。

幽霊と妖怪の違いは?

まずはこちらから。

どちらも一緒くたに「お化け」と呼ばれる事も多いですが…。

実は違う物なんです。

幽霊とはこの世に未練を残したまま亡くなってしまった魂が現れた物。

妖怪は人知を超えた不思議な現象を妖怪という存在に当てはめた物。

という定義づけがされているようです。

ただ、元は人間だったという妖怪もいますし、不思議な現象を起こす幽霊もいますので

両者の境目は非常に曖昧みたいです。

まあ大体こんな感じ、と思っていただければ良いかと思います。

それでは早速、行ってみましょう!

幽霊STYLE徹底解剖!?

古典的な幽霊というと上のイラストのような姿を

想像する方が多いと思います。

・左前の死装束

・額には三角巾

・足は煙のように消えている

この辺りを少し深堀りしていきたいと思います。

あの世とこの世、全て逆?

普段私達が着ている着物は、右前です。

着ている本人からではなく、向かい合っている人から見て

右側が上にあるからこう言われているそうです。

着物が右前になったのは奈良時代。

719年に左衿令(さじんれい)という法律によって義務付けられました。

私達は1000年以上、右前の着物を着続けているのですね。

ちなみに、これは生きている人のお話です。

昔から、生者と死者ははっきりと区別されてきました。

そのため、あの世とこの世は全てがあべこべだと言われてきたのです。

死装束の左前も、その一つです。

他にも、死者を安置する時の布団が上下逆だったり、

装束の帯の結び方は縦結びだったりします。

これを普段すると縁起が悪いと言われる所以です。

死者がする事を生者がやってはいけませんものね。

私も初心者の頃、たまに左前になってしまう事がありました…

(鏡を見ながら着付をするとやりがちな失敗)

とってもすごいヘッドアクセ!

死者が額に付けている三角頭巾、

正式名称を「天冠」と言うそうです。

これは何の意味があるかというと、所説ありますが…

ウロコ柄から採られた魔除け、という説もあります。

以前の雑学帖でウロコ柄も語らせていただきましたが

古くから魔除けの柄として愛されてきた歴史があります。

死者が無事に浄土へ行けるようにという願いが伝わってきますね。

ひゅ~ドロロン!足が無いのはどうして?

幽霊といえば足がない…と言われるようになったのはいつからでしょう?

これも所説あるのですが、一番有名なお話では

江戸中期の画家、円山応挙の幽霊画から始まったと言われています。

円山応挙 反魂香之図

この絵のモデルは若くして亡くなった応挙の妻。

タイトルの反魂香とは中国の伝説で、死者の魂を蘇らせるお香の事だそうです。

煙の中にぼんやりと浮かび上がる美しい幽霊。

妻を亡くした応挙がどんな気持ちで描いたのかを考えると、

なんだかしんみりしてしまいますね。

この絵が発表された後、足の無い幽霊画が定番となりました。

絵師たちはこぞって幽霊画を描き、人々はそれを買い求め、家に飾りました。

「なんでそんな怖い絵を買うの!?」

と思いますよね?

ましてや家に飾るなんて、正気の沙汰とは思えません。

実は、幽霊は足が無い=足が出ない(お金が出ていかない)

という事で、商人を中心に商売繁盛や金運のお守りとなっていたそうです。

他には魔除け。怖~い幽霊画にビビッて悪い物が寄り付かないと考えていたのでしょうか?

そんな一大ブームを巻き起こした幽霊画。

その中で私のお気に入りはこちら。

吉川観方 朝露・夕霧(部分)

作者の吉川観方氏は、大正から昭和に活躍した画家、コレクター。

この作品は1948年に制作されました。

とても新しい作品です!(絵画だと100年以内は最近です)

私は初見で江戸時代の絵だと思っていました。

それくらい、古き良き幽霊画の風情が感じられる作品です。

この絵は2枚で対になっています。

描かれているのは左が「番町皿屋敷」のお菊さん。右が「四谷怪談」のお岩さん。

幽霊界の超大御所と言っても過言ではありません。

現在だと「リング」の貞子や「呪怨」の伽椰子に相当しますかねー。

彼女達にとっても大先輩です。

団扇を持ってくつろいでいるお菊さんに、お化粧をしているお岩さん。

並べてみると、なんだか楽し気にガールズトークしているみたいですよね。

「最近暑くて嫌になっちゃうよね~」

「扇いであげるから、その間にメイク済ませちゃいなよ」

そんなガールズトークが聞こえてきそう。

和気藹々感がほっこりしちゃう一枚です。

怖い幽霊、美しい幽霊…色々な幽霊画がありますが。

私はクスリと笑える、ユーモラスな幽霊さんが好きですね。

これならお家に飾っても…いや、やっぱり無理だな(笑)

変幻自在、妖怪ワールド

さてお次は妖怪です。

幽霊も大好きですが、妖怪も同じくらい好きな私。

妖怪図鑑は私の人生のバイブルと言っても過言ではありません。

水木しげる御大の本はもちろんですが、

ケイブンシャさんから出ていた、今見るとB級臭がする本も愛読していました。

(小さくて分厚いシリーズ…ご存じの方いらっしゃいますか?)

妖怪と一口に言いましても、ものすごく広い定義があります。

なので大きく分けまして

・不思議な現象を引き起こす妖怪

・人々の願いが込められた妖怪

・古い物に宿る妖怪

この辺りを語らせていただきます!!

あれも、これも、妖怪のしわざ!?

科学で解明できない不思議な出来事は、現在でもたくさんあります。

今より科学が発展していない時代は、

理解できない事=妖怪の仕業 と考えられていました。

(余談ですが少し前にブームを巻き起こした妖怪ウォッチのテーマソング

「ようかい体操第一」の歌詞の中にある「妖怪のせいなのね♪」というフレーズは

それを踏まえて考えると結構的を得ている気がします)

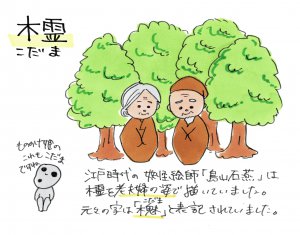

例えば木霊(コダマ)

山で「ヤッホー」と声を上げると「ヤッホー」と返ってくるアレです。

これは山肌が音波を拾って反響する現象なのですが、

昔の人は何故声が返ってくるのか当然ながらわかりません。

「これはきっと妖怪の仕業に違いない!」

木霊という木に宿った妖怪が、

人間を驚かせようとしているのだと言われるようになったそうです。

家鳴りという言葉はご存じですか?

お家の壁や床からガタピシと音が聞こえるアレです。

湿気等で建築材が変形し、音を発する事が原因です。

昔の人はこう考えました。

「これは妖怪が家を鳴らしているんだ!」

家に住み着く妖怪、家鳴りが誕生いたしました。

こんな風に、現象に名付けられた妖怪は現在もその名を残しています。

妖怪様にお願い!

今大人気のアマビエ。こちらも妖怪です。

アマビエが初めて記録されたのは江戸時代。

1846年頃の肥後(現在の熊本)の海辺に不思議な生き物が出現したと言われております。

その生き物は自らをアマビエと名乗り、

これから数年豊作となるが、同時に疫病が流行る。

その際に私の姿を描き写した絵を人々に見せなさい。

とお告げをしたそうです。

当時は予言の方をフィーチャーした書かれ方をしていたみたいです。

そして現在。新型コロナウィルスが猛威を振るう中、

妖怪掛け軸を扱うお店が

疫病退散のご利益がある妖怪

としてSNSで紹介をされました。

それからのアマビエブームは皆様ご存じの通り。

アマビエチャレンジとしてたくさんの方が絵を描いたり

グッズも色々出ていますね。

私の着ている妖怪柄の浴衣。今年の新作なんですが…

ちゃんとアマビエもいます。

この柄も昨今ならではですよね。

おそらく、コロナ禍前だったら入っていないはず。

(お恥ずかしながら、私も知りませんでした)

予言をする妖怪から、疫病退散の象徴へ。

アマビエは人々の願いを反映して変わっていく

妖怪の代表とも言えますね。

古い物には妖怪が宿る?

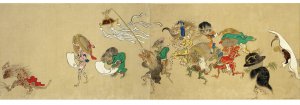

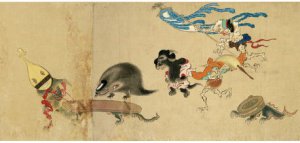

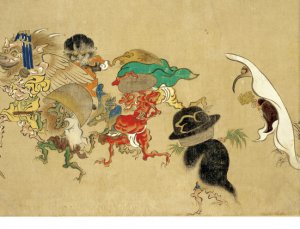

百鬼夜行絵巻という絵があります。

百鬼夜行図 真珠庵蔵

夜道を妖怪が大行進している様子を描いた物ですが、

室町時代頃から江戸時代にかけて

たくさんの絵巻物が制作されました。

画像は現存する中で一番古い、室町時代の物です。

現代人から見ると、ゆる~い感じでユーモラスですよね。

色々な妖怪さん達が大集合しています。

なんだかよくわからないけど、楽しそう。

その中で

この子やこの子のフォルムをよくご覧下さい…見覚えありませんか?

琵琶、琴などの楽器。

釜などの日用品。

道具達が妖怪化して、行列に加わっています。

これは付喪神と言われ、長い年月を経た道具に魂が宿った物と言われています。

お化けといってすぐに思い浮かぶ、

から傘お化けやお化け下駄なども、付喪神です。

彼らは、まだ使える物を捨てたり、

物を粗末にしている人間の下に化けて出てくると言われています。

今ある物を大切に使いましょう。

そんな日本の心が妖怪達に込められているように思えます。

着物もご家族から受けついだ物や、昔の物を大切に着たりしますよね。

なんだかその点でも、シンパシーを感じてしまいます。

余談ですが小袖の手という妖怪(幽霊?)も文献にあります。

古い着物の袖口から白い手がスゥっと出てくるそうです。

元の持ち主である女性の着物への執着心が形になって出てきた物と言われています。

ファストファッション全盛の今、あまりピンとこないかもしれません。

ですが昔の女性にとって、着物は自分の魂とも言える物だったのです。

着物を愛する者として、その気持ちを忘れてはならないと思いました。

以上、幽霊と妖怪について、好き放題語らせていただきました!

いや~今回は長かった…でも最高に楽しかったです。

ここまで読んで下さった方、お疲れ様でした。

そして本当にありがとうございます!

高山の着物雑学帖は毎月15日を予定しております。

リクエストも随時募集中。

高山に語って欲しい事などありましたら、ぜひ教えて下さいね♪

それでは来月また、お会いしましょう!

バックナンバー

その1 宝尽くしについて

その2 四君子について

その3 袴を語る~100年前のJK事情

その4 〇△ロ~水玉、ウロコ、市松について

その5 桜を語る

その6 浮世絵の見方~江戸女子のファッション

その7 浴衣について

その8 龍について

***ニッポンのおしゃれは無限大***

和装小物専門店 KOMONO HANA(コモノハナ)

〒060-0063

札幌市中央区南3条西4丁目1番1

さっぽろ地下街ポールタウン内

TEL/FAX:011-221-3661

mail: a.poletown@hana-wakou.co.jp

**コモノハナオンラインショップ**

**コモノハナLINE**

**コモノハナのSNS**

Instagram

Instagram

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter