着物雑学帖17 帯留について

- 投稿日:2022.04.15

- カテゴリ: 着物雑学帖

こんにちは!コモノハナの高山です。

4月が始まりましたね。

新しい年度という事で、お正月の次くらいに身が引き締まる思いです。

学校やお仕事などで新しい環境の方も多いのではないでしょうか。

慣れない事も多い時期かと思いますが、適度に息抜きをして頑張りましょうね!

さて、毎月15日は着物雑学帖の日!

今日は…帯留について語りたいと思います。

帯留。

お好きな方は多いのではないでしょうか?

私も大好きです。

着物や帯に合わせて…とか、好きなモチーフ単品買いとか。

気が付いたらとんでもない数になっていたりします(笑)

着物姿に素敵なアクセントをプラスする帯留。

その歴史やアレンジについて語っていきたいと思います!

帯留に歴史あり

帯留っていつからあるの?

そう疑問に思い、調べてみました。

江戸時代

帯留という名称の小物は、江戸時代からあったそうです。

ただ、現在とは形状が異なります。

こちらです。

なんだかベルトみたいですね。

こちらは主に、男性が帯の緩みを防ぐために使っていたそうです。

名前は一緒でも、用途が違ったんですね。

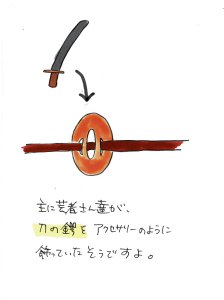

幕末、明治初期

ここで当時のファッションリーダーが登場します。

芸者さんです。

江戸時代頃から芸者や遊女など水商売の女性は

絵や写真が出回ったり髪型やファッションが注目されたりなど

モデルのようなポジションでもあったのです。

彼女達はお客様の刀の付属品である鍔などを帯に飾ったりしていたそうです。

こんな感じでしょうか??

今の帯留に近いかも。

以前こちらのブログでも羽織についてチラっと書きましたが、

懇意にしている女性が自分の持ち物を身につけているというのは、

かなりグッとくる物なんでしょうね。

彼シャツ、みたいな感じかな?

その後明治に入り、廃刀令が施行されました。

そこで仕事を失った刀装具を作る職人さん達が帯留製作に参入していったと言われています。

確かに、博物館等で展示されている刀装具は凝った作りをしている物がとても多いですものね。

歴史的な出来事がファッションに影響を与える。

そんなエピソードは洋の東西を問わずたくさんあります。

帯留のエピソードもその一つなんですね。

明治、大正時代

帯留が全盛を迎えた時代です。

要因はといいますと、先程語った職人さんの増加。

そして海外から入ってきたジュエリーの影響と言われています。

指輪、イヤリング、ブレスレット、etc…

今でこそ着物に合わせる事も多いですが

この時代は洋装のアクセサリーを着物に合わせる事はほとんどなかったそうです。

「着物でも、あんなキラキラした素敵なアクセサリーを付けてみたい…!」

そんな情熱を受け、帯留はたくさんの種類が作られるようになりました。

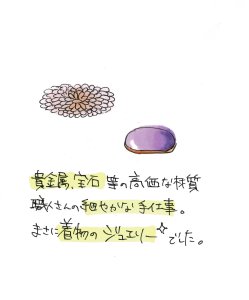

金、銀。宝石類。

象牙、鼈甲、サンゴなどの動物性素材。

贅沢な素材と職人さんの丁寧な仕事で

芸術作品のように見事な帯留が生み出されていきました。

最初は実用品。その後は着物を彩る宝飾品として広がっていった帯留。

それでは現在はどんな感じなのでしょうか。

帯留の現在(いま)

そして現代。

帯留は今も大人気です。

昔と違う点は、その用途でしょうか。

貴金属をふんだんに使用したジュエリーから、気軽にオシャレを楽しめるアクセサリーへと変化していきました。

つや感が可愛らしいガラス製。

シェルを使った、涼やかなデザイン。

よそ行きによく似合う、パールやストーンを使った物も。

今や帯留は着物のオシャレの要。

色やモチーフで、自己を表現するアイテムとなっています。

紐にも色々あるけれど

さて、帯留についてご紹介させていただきました。

現在の帯留は

このような金具がついています。

帯締を通すためですね。

普通の帯締は、房が邪魔をして通らない場合がほとんどです。

帯留を使う場合は、三分紐を合わせます。

三分紐の特徴は金具に通しやすいよう、房が控えめな所。

幅も一般の帯締より細く、約9㎜(三分)となっています。

小さい帯留やアンティークの帯留だと金具が小さく、三分紐でも通らない場合があります。

そんな時は

二分紐!!

見比べていただけるとわかると思いますが、三分紐よりも細いです。

帯留を使いたい時は、三分紐、二分紐を一緒にご用意くださいね。

※太い帯締でも使えるクリップタイプや幅の広い金具もありますが、

当店では三分紐対応の帯留が多いのでこちらをご紹介させていただきました。

三分紐と一口に言っても、色々な種類があります。

シンプルで合わせやすい無地のタイプ

遊びの利いた柄のタイプ

金糸銀糸、ラメのタイプはフォーマル調と相性よし。

コモノハナでも、新しい季節にむけて色々な帯留が入荷してきますよ♪

皆様も帯留を使って、コーディネートの幅を広げてみて下さいね!!

他にも高山に語って欲しいお題がありましたら、ぜひ教えて下さい!

リクエストは常時募集中です♪

また、毎度お願いしている事ですが

着物や関連物は、地域や時代によって様々な説があります。

ご自分の知っている事と違ったとしても「間違っている!」

と思うのではなく「こういう事もあるのか」と違いを一度受け入れていただきたいのです。

いつものフレーズですが…

知識に「絶対」はありません。

所説あり

という事で楽しんでいただけると幸いです。

高山の着物雑学帖は毎月15日を予定しております。

来月また、お会いしましょう!!

バックナンバー

その1 宝尽くしについて

その2 四君子について

その3 袴を語る~100年前のJK事情

その4 〇△ロ~水玉、ウロコ、市松について

その5 桜を語る

その6 浮世絵の見方~江戸女子のファッション

その7 浴衣について

その8 龍について

その9 おばけについて

その10 兎について

その11 ドクロについて

その12 縞と格子について

その13 振袖について

その14 松竹梅について

その15 風呂敷について

その16 現代の袴について

***ニッポンのおしゃれは無限大***

和装小物専門店 KOMONO HANA(コモノハナ)

〒060-0063

札幌市中央区南3条西4丁目1番1

さっぽろ地下街ポールタウン内

TEL/FAX:011-221-3661

mail: a.poletown@hana-wakou.co.jp

**コモノハナオンラインショップ**

**コモノハナLINE**

**コモノハナのSNS**

Instagram

Instagram

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter