着物雑学帖 その15 風呂敷について

- 投稿日:2022.02.15

- カテゴリ: 着物雑学帖

こんにちは!コモノハナの高山です。

年が明けてからずーっと、雪のひどい日が多いですよね。

JR通勤組の私も、なかなかに振り回されている今日この頃です…。

さてさて、毎月15日は

着物雑学帖の日!

今日はですね…着物好きの必需品といえるこちら。

風呂敷を語りたいと思います!!

始まりは一枚の布

風呂敷は基本的に、一枚の布で荷物を包み運びます。

日本だけではなく、古くから世界各地で利用されているのです。

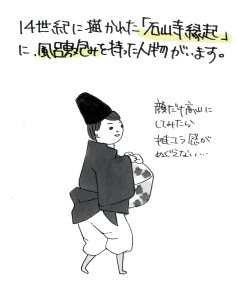

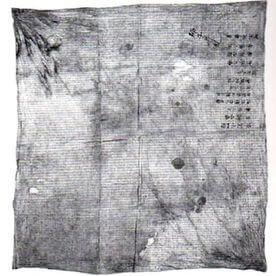

日本で現在確認されている最古の風呂敷は奈良時代頃だそうです。

正倉院の宝物を包む布が、原型と言われています。

師子包 正倉院蔵

この頃はまだ風呂敷という名前はついていません。

「平包み」や「ころも包み」など、中身によって違ったそうです。

他には、武士が台頭し始めた鎌倉時代以降、

主に武士階級で「首包み」と呼ばれる事もあったと聞いた事があります。

戦場で討ち取ったアレを包んでいたのでしょうか…

うーん、物騒!!

風呂敷、花盛り!

風呂敷という名前が浸透し始めたのは江戸時代。

この時代の江戸は、とある文化が花開いていました。

それは銭湯です。

お風呂が大好きな江戸っ子。

一枚の布に着替えを包み、湯上りはバスマットとして使う。

だから風呂敷と呼ばれるようになったんですね。

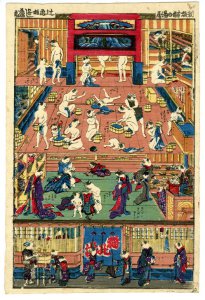

歌川芳藤 新坂猫の湯屋

こちらは江戸末期から明治にかけて活躍した浮世絵師、歌川芳藤。

歌川国芳を始めとして、歌川一門は猫好きの絵師が多かったようです。

ご多分に漏れず、芳藤も擬人化された猫さんの絵を描いています。

この絵には銭湯でくつろぐ猫さん達がとても楽しそう。

小さくて見づらいですが…脱衣所の左側をご覧下さい。

棚に風呂敷に包まれた着替えがしまわれていますね。

上の手拭いで顔を拭いている湯上り猫さんも、下に風呂敷らしきものを敷いています。

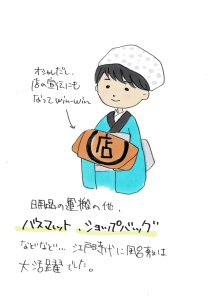

他にも、呉服店や小間物店などでお買物をすると、

お店の屋号が入った風呂敷に商品を包んでくれたそうです。

現在のショップバッグのハシリですね!!

こんな感じで、江戸時代は風呂敷が花開いた時代だったんですね。

おなじみの唐草模様

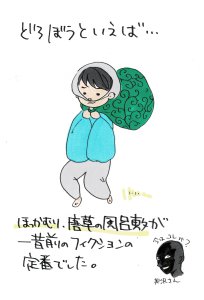

そういえば、唐草模様の風呂敷ってありますよね?

この柄です。

これを見て、何を思い浮かべますか?

「泥棒の風呂敷だ!!」という方も、多い気がします。

実際、突円で唐草模様の風呂敷をお探しの方も

「えーと、泥棒柄の…」という方もいらっしゃいます。

それは何故なのか、ちょっとした小ネタをお話しますね。

唐草柄の風呂敷は、明治時代から昭和初期に大量生産されました。

当時はどの家にも1枚はあると言われていたそうです。

ここでピンと来た方、その通りです!

泥棒さんは手ぶらで家に侵入し、

その家の風呂敷を使って金目の物を盗みました。

逃げる途中もどこにでもある柄の風呂敷なので目立たなかったんでしょうね…。

以前、縞と格子の回で囚人服の由来について語った事もありますが

現在のフィクションなどで定番になっている設定も、

調べてみるとナルホド!というエピソードがたくさん出てきて楽しいです♪

現代の風呂敷

時は流れて現在。

風呂敷はエコで可愛い生活雑貨として注目を集めています。

ブームの始まりは、1990年~2000年頃。

マイバッグ運動が広まり始めた頃と言われています。

普段は1枚の布でコンパクトに持ち運び。

結び方でバッグにもなり、様々な形の物を包める。

とっても便利!!

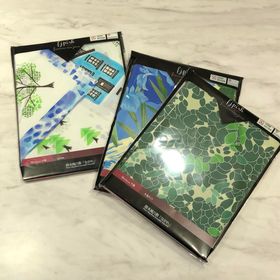

その需要を受け、柄の種類も広がってきました。

和柄はもちろん

エコバッグとして日常使いできそうなスタイリッシュな柄。

コモノハナでも風呂敷は人気商品です。

大きさも色々ご用意しております。

大きさの種類によって用途も違います。

70㎝…コンビニサイズのお買物袋、プレゼントの包装

90㎝~100㎝…スーパーサイズのお買物袋、着物包み

120㎝~150㎝…スポーツバッグサイズの袋、着物包み(バッグ、草履含む)

こんな感じの用途で想像していただけると良いですね。

風呂敷でラッピングするのもおすすめです。

可愛い上に、その後も使えるのがポイント!

当店で人気なのはこちら

撥水風呂敷「ながれ」

その名の通り、撥水加工を施してある風呂敷です。

これのすごい所はなんとバケツ代わりに水を汲める所!

※材質によってはできないタイプもあります

日常使いはもちろんの事、今みたいな雪が降る時期の強い味方。

他に、防災グッズとして持っておいても損はありません。

以上、風呂敷について語ってみました。

私、髙山も風呂敷愛好家でして…可愛い柄を見つけるたびに買い集めてしまいます。

着物にも、お洋服にも。ササっと仕えて本当に便利なんですよね~!

遥か昔から、日本人の生活に溶け込んできた風呂敷。

知恵や工夫がたくさん詰まった、宝物だと思います♪

他にも高山に語って欲しいお題がありましたら、ぜひ教えて下さい!

リクエストは常時募集中です♪

また、毎度お願いしている事ですが

着物や関連物は、地域や時代によって様々な説があります。

ご自分の知っている事と違ったとしても「間違っている!」

と思うのではなく「こういう事もあるのか」と違いを一度受け入れていただきたいのです。

いつものフレーズですが…

知識に「絶対」はありません。

所説あり

という事で楽しんでいただけると幸いです。

高山の着物雑学帖は毎月15日を予定しております。

来月また、お会いしましょう!!

バックナンバー

その1 宝尽くしについて

その2 四君子について

その3 袴を語る~100年前のJK事情

その4 〇△ロ~水玉、ウロコ、市松について

その5 桜を語る

その6 浮世絵の見方~江戸女子のファッション

その7 浴衣について

その8 龍について

その9 おばけについて

その10 兎について

その11 ドクロについて

その12 縞と格子について

その13 振袖について

その14 松竹梅について

***ニッポンのおしゃれは無限大***

和装小物専門店 KOMONO HANA(コモノハナ)

〒060-0063

札幌市中央区南3条西4丁目1番1

さっぽろ地下街ポールタウン内

TEL/FAX:011-221-3661

mail: a.poletown@hana-wakou.co.jp

**コモノハナオンラインショップ**

**コモノハナLINE**

**コモノハナのSNS**

Instagram

Instagram

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter