着物雑学帖 その14 松竹梅について

- 投稿日:2022.01.15

- カテゴリ: 着物雑学帖

こんにちは!コモノハナの高山です。

遅ればせながら…新年あけましておめでとうございます!

コモノハナは1月2日から初売りが始まりました。

お正月は晴れ着でキメました。

やっぱり礼装は特別感があって、身が引き締まりますね。

さてさて、毎月15日恒例の

着物雑学帖

をはじめさせていただきます!

今年最初のテーマは新年にふさわしく…

松竹梅

でおめでたく行きたいと思います。

吉祥文様として、晴れ着にもよく用いられる松竹梅。

そのルーツやそれぞれの意味などを調べていきたいと思います!

松竹梅はどこからきたの?

松竹梅は平安時代頃に中国から伝わってきました。

もともとは歳寒三友(さいかんのさんゆう)と呼ばれ、

絵の題材に使われてきました。

(たまに松の代わりに水仙が入る事もあるらしいです)

歳寒三友図横披 丁鑫

着物雑学帖の第2回目でご紹介した四君子も、

絵の題材として中国から入ってきました。

歳寒三友も同じ経由をたどっているのですね。

中国での歳寒三友は清廉潔白や節制など、文人の理想の象徴でもありました。

おめでたいモチーフとなったのは、日本に渡ってきてからだそうです。

それぞれの意味を知ろう!

松、竹、梅 にはそれぞれ、縁起の良い意味があります。

四君子の時に竹と梅はお話しましたが…

おさらい、という事で語らせていただきますね!

松

松は1年中、鮮やかな緑の葉を保っている事から長寿の象徴とも言われています。

その語源は、神様を「待つ」から来ているという説もあるそうです。

お正月の門松なんかもそうですよね。

1年の始まりに、神様に来ていただくための目印なんです。

ご神木として松を祀っている神社も多いです。

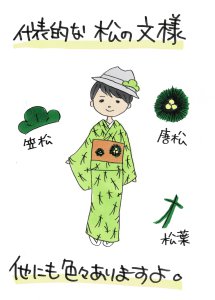

松の文様は平安時代頃から使われ始めたと言われています。

長い年月を経て、たくさんの柄が生まれました。

代表的な物でこんな感じ。

他にも、リアルでどっしりとした描かれ方をしているのは老松と呼ばれています。

ちなみに能舞台の壁(鏡板といいます)に描かれているのも老松。

もともと能は神社の境内で催されていたそうで、ご神木の松を表しているのですね。

竹

天に向かってグングンと伸び、年中青々とした姿の竹は、

成長や繁栄の意味があると言われています。

竹は室町時代頃から縁起物として扱われていたようです。

ちなみに、今年の干支である虎とセットで描かれる事が多いです。

高山は、学生時代教科書に載っていた「山月記」を思い出してしまいます。

※本文では虎がいるのは叢なんですが、挿絵で竹林が描かれていたんです。

竹林に虎。とても力強いモチーフですよね。

この組み合わせは法隆寺にある玉虫厨子にも描かれているそうで、その歴史はとても古い物です。

その由来はというと、、竹でその身を突き飢えた虎の前に差し出したという

お釈迦様の前世に起こったエピソードだと言われています。

梅

梅は寒さに負けず美しい花を咲かせる事から忍耐の意味があると言われています。

梅が縁起物として扱われるようになったのは松竹より少し後、江戸時代頃と言われています。

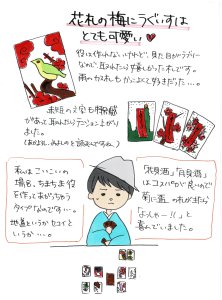

上記の竹に虎の組合せと同じように、鶯とセットでよく描かれます。

花札でも有名ですね!!

この組み合わせは中国の詩歌が元となっているそうです。

日本でも古今和歌集などに梅と鶯の歌が入っていますので、

古来より人の心を揺さぶる…今で言う「エモい」組み合わせなのですね!

松・竹・梅…どれを選ぶ?

和食のお店に行ったとき、メニューなどで松竹梅の字を目にしませんか?

このように、3段階のランク付けとして使われる事も多いです。

品質、お値段の順で言えば 松→竹→梅 となります。

松竹梅に優劣がある、という事ではなく、縁起物として扱われるようになった時代順と言われていますね。

なぜランク付けとして使われるようになったかというと所説ありますが

特上、上、並 などから選ぶ際の

「並を頼んでケチって思われないかな…」

「特上食べたいけど、ちょっと贅沢しすぎ?」

という後ろめたさを消してくれる、魔法のワードだったそうです。

ちなみに「松竹梅の法則」というのをご存じですか?

松竹梅で分けられた際、一番売れるのは「竹」の商品だそうです。

真ん中をとりあえず選ぶ、日本人らしい行動とも言えますが…。

なので、お店側は一番売りたい商品を竹に設定するそうですよ。

以上、松竹梅のあれこれを語ってみました。

コモノハナにも松竹梅をあしらったアイテムが色々あります。

とてもおめでたいモチーフなので、振袖などの華やかな着物にピッタリ。

皆様もお祝い事などで松竹梅を身につける際、

このブログを思い出していただけると幸いです。

他にも高山に語って欲しいお題がありましたら、ぜひ教えて下さい!

リクエストは常時募集中です♪

また、毎度お願いしている事ですが

着物は、地域や時代によって様々な説があります。

ご自分の知っている事と違ったとしても「間違っている!」

と思うのではなく「こういう事もあるのか」と違いを一度受け入れていただきたいのです。

いつものフレーズですが…

知識に「絶対」はありません。

所説あり

という事で楽しんでいただけると幸いです。

高山の着物雑学帖は毎月15日を予定しております。

来月また、お会いしましょう!!

バックナンバー

その1 宝尽くしについて

その2 四君子について

その3 袴を語る~100年前のJK事情

その4 〇△ロ~水玉、ウロコ、市松について

その5 桜を語る

その6 浮世絵の見方~江戸女子のファッション

その7 浴衣について

その8 龍について

その9 おばけについて

その10 兎について

その11 ドクロについて

その12 縞と格子について

その13 振袖について

***ニッポンのおしゃれは無限大***

和装小物専門店 KOMONO HANA(コモノハナ)

〒060-0063

札幌市中央区南3条西4丁目1番1

さっぽろ地下街ポールタウン内

TEL/FAX:011-221-3661

mail: a.poletown@hana-wakou.co.jp

**コモノハナオンラインショップ**

**コモノハナLINE**

**コモノハナのSNS**

Instagram

Instagram

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter