着物雑学帖 〇△ロ~水玉、ウロコ、市松を語る。

- 投稿日:2021.03.15

- カテゴリ: 着物雑学帖

こんにちは!コモノハナの高山です。

今日は3月15日!

毎月15日は…

高山の着物雑学帖の日です!

毎回、私が好き放題語らせていただいているこのコーナー、

今回も大爆走させていただこうと思います!

さて、一つクエスチョン。

トップの自画像ですが私の顔に3つの図形が使われています。

一体なんでしょうか??

OKですか?

回答行きますよー!

正解はですね…

丸、三角、四角です。

この3つは、人類が誕生した頃から身近にあると言われる

非常に原始的な図形です。

まだ人間が家を持たず、狩りをして暮らしていた頃。

住まいとしていた洞窟の壁画にもこれらは描かれています。

そしてもう一つクエスチョン。

上記の図形が連続して使われている幾何学模様はなんでしょうか?

答え、出ましたか?

正解は

水玉

ウロコ

市松

になります!

着物にも欠かせない人気の柄。

単純な柄なだけに、ふと周りを見るとこの柄があった…

という事も多いと思います。

普段何気なく選んでいるこちらの3柄。

歴史が長い分、色々なエピソードがあるんですよ~

今日はこの辺りをずんずんと掘り下げていきたいと思います!

水玉

水玉模様は、紀元前2000年の古代ギリシャでは既に

衣服や調度品などに使われていたと言われています。

日本で一番古く確認されているのは安土桃山時代。

南蛮からの輸入品であったそうです。

本当はもっと昔からありそうだなぁと個人的には思うんですけどね。

てぬぐいのメジャーな柄である豆絞りとかも古くからありますし。

恐らくですが、当時は名の付いた模様と認識されていなかったのかもしれませんね。

そしてとある有名な戦国武将の所持品に、こんな物があるのです!

伊達政宗公の陣羽織です!

現在は、仙台市博物館に所蔵されています。

実際の写真は、こちらをご覧ください。

「伊達男」の由来になったという説のある政宗公らしいデザイン。

袖や裾に描かれた水玉は、現代にも通用するモダンな雰囲気がありますね!

展示品としての名称は「紫背板地五色 水玉模様陣羽織」ですが

伊達家では乱星(みだれほし)と記されていたそうです。

うーむ、水玉を星に見立てる所がますますオシャレですね!

他の呼び名では「霰(あられ)模様」と呼ばれていたそうです。

ただ、現在のドットみたいな大きな丸ではなく、

もっと細かい粒のような柄がランダムに散っています。

霰は今でも、江戸小紋の柄として知られていますね。

ちなみにこちらは、銀座SIXで2017年まで展示されていた、

草間彌生氏のオブジェです。

ちょうどその頃東京に行く機会があったので、見に行ってきたんです!

前衛芸術家として世界的に有名な彼女の作品は、水玉がよく使われています。

「水玉の女王」という異名を持つ草間氏の作品は、彼女の内面の葛藤の発露でもあるのです。

もし作品をご覧になる機会があったら、ぜひ来歴にも注目してみて下さいね。

ウロコ

日本におけるウロコ柄の歴史は、古墳時代から始まります。

ハニワの装飾に、ウロコ柄が使われているんです。

こちらのハニワは「腰かける巫女」という名称で、東京国立博物館に所蔵されています。

チョコン、と座った姿や小さい手足がなんとも味があってラブリーなので

もし会えた時は「あ~高山が何か言ってたなぁ」と思い出して下さると嬉しいです!

実際の写真はこちらです。

古くからある柄ですが、元々は鋸歯(きょし)文と呼ばれていたそうです。

ノコギリの歯みたいだからでしょうかね。

ウロコ柄と呼ばれるようになったのは鎌倉時代頃からと言われています。

蛇の鱗に見立てられ、名づけられたそうです。

蛇は脱皮をする事から再生の象徴とされ、魔除けや厄除けとして愛されてきました。

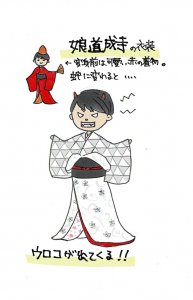

そしてこのウロコ柄、女性と縁の深い柄でもあります。

蛇からの連想かもしれません。

能や歌舞伎の鬼女の衣装にはウロコ柄が使われています。

有名なのは京鹿子娘道成寺でしょうか。

旅の僧侶安珍に恋をした女性清姫は、

求愛を拒み逃げようとした彼を追いかけ大蛇に変身します。

安珍は寺に逃げ込み鐘の中に隠れますが、追いついた清姫が鐘に巻き付き

彼女の吹く炎によって焼き殺されてしまいます。

大分端折っていますが、あらすじは大体こんな感じ…。

現代で言うとストーカーじゃないですか…怖い!

この影響もあってか「心の鬼を鎮める」効果があるとして、

女性のお守りとして人気の柄だったそうです。

ここで言う心の鬼とは、悋気。つまり嫉妬ですね。

女性は嫉妬深いっていうのも偏見な気がしますけど…失礼しちゃう!

現在も、女性の33歳の厄年にはウロコ柄の物を持つと良いと言われていますね!

ちなみに、娘道成寺の他にも蛇の化身の美女のお話は意外と多いんですね。

中国にも「白蛇伝」というお話が昔からあります。

その中で私が好きなのは江戸時代の怪談集「雨月物語」の中の「蛇性の婬」

お話に出てくる蛇の化身「真女児」が美しくも恐ろしい存在として書かれています。

まあ、端的に言うとストーカーするんですけどね…。

しなやかな動き、執念深さ、謎めいた性質。

そんな蛇の様子から、

愛情深いけれど怒らせると怖い女性をイメージしたのかもしれませんね。

市松

市松柄も古くからある文様です。

埼玉県の生出塚遺跡から出土したハニワにも、市松柄が入っているんです。

このハニワさんは、スタイルも良くてとてもオシャレさん。

こちらからご覧下さい♪

他にも京都の東福寺の庭園も有名ですね。

苔で描かれた市松はずっと見ていたいくらい美しいです。

市松は途切れる事なく続くということで、繁栄の象徴だそうです。

平安時代には貴族の調度品にも使われており、有職文様の一つでもあります。

市松といえば…最近はこれですね!

大人から子供まで、大人気の鬼滅の刃。

主人公の炭治郎が着ている羽織は、黒と緑の市松柄です。

その効果で市松柄を見ると「鬼滅柄だー!!」とおっしゃる方もたくさんいらっしゃいます。

最初聞いた時は「市松だよ!?」とビックリしてしまいましたが(笑)

それだけ大きなブームって事ですよね。

でも、市松柄と呼ばれるようになったのは、江戸時代と比較的新しいんです。

それ以前は、石畳文様と呼ばれていました。

きっかけとなったのは一人の歌舞伎役者。

歌舞伎役者は当時、トップアイドル的な存在で、流行の発信源でもありました。

人気役者の佐野川市松。

彼が舞台で着用した衣装が大流行し、その名を冠して市松と呼ばれるようになったそうです。

余談ですが、日本人形といえば真っ先に連想する市松人形もここから採られたとか。

呼び名というのは、時を経て変わっていく物。

近い将来、鬼滅柄という呼び名が一般的になっていくかもしれませんね!

ちなみに、市松柄は背景に使うと対象が際立つ事で知られています。

会見などのインタビューボードが市松柄なのは、こういう意味があるんですね!

いかがでしたか?

水玉、ウロコ、市松のアレコレを語らせていただきました。

他にも西洋での扱いとか、色々語りたいんですが…

とんでもない長さになりそうなので、またの機会にさせていただきます(笑)

他にも高山に語って欲しいお題がありましたら、ぜひ教えて下さい!

リクエストは常時募集中です♪

また、毎回お願いしている事ですが

着物は長い歴史の中で様々な人々、土地で育まれてきた物です。

地域や年代によって、名称やルールの違いが存在します。

ご自分の知っている事と違ったとしても「間違っている!」

と思うのではなく「こういう事もあるのか」と違いを一度受け入れましょう。

着物の知識に「絶対」はありません。

所説あり

という事で楽しんでいただけると幸いです。

高山の着物雑学帖は毎月15日を予定しております。

来月また、お会いしましょう!!

バックナンバー

***ニッポンのおしゃれは無限大***

和装小物専門店 KOMONO HANA(コモノハナ)

〒060-0063

札幌市中央区南3条西4丁目1番1

さっぽろ地下街ポールタウン内

TEL/FAX:011-221-3661

mail: a.poletown@hana-wakou.co.jp

**コモノハナオンラインショップ**

**コモノハナLINE**

**コモノハナのSNS**

Instagram

Instagram

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter