着物雑学帖 その13 振袖について

- 投稿日:2021.12.15

- カテゴリ: 着物雑学帖

こんにちは!コモノハナの高山です。

今日は12月15日。

毎月15日は…

着物雑学帖の日!!

来月、1月9日に札幌で成人式が開催される予定です。(12月15日現在)

昨年は中止でしたので、ようやく…と私達もとても嬉しいです。

と、いうわけで。

今回のテーマは振袖!

そのルーツを探り、時代ごとの着こなしなどを追っていきたいと思います。

江戸時代以前

振袖の誕生

現在の振袖の原型ができあがったのは

江戸時代初期頃と言われています。

当時の若い女性達の着物の袖が、時代と共にどんどん長くなっていったそう。

何故そうなったかと言いますと

・舞踊の衣装の袖が長く、それに影響されていったため

・求愛に対し袖を操る事で応えていたため

・袖を振ると厄払いの効果があると考えられていたため

他にも色々、所説あるのです。

2番目の説なんて非常に有名ですよね。

恋愛の「フる」「フラれる」などの語源になっていますし。

ただ、当時流行の着物を纏っていたのは裕福なお嬢様達がほとんどなので

そういった方達の中で自由に恋愛できたのは少数だったのではと思います。

(大きなお家では親が結婚相手を決めるのが当たり前の時代でした)

踊りの所作で、袖を使って感情表現をしたりしますよね。

恐らくなんですが、恋情を表現した踊りなどを見たお嬢様方が憧れて

長いお袖のブームが起こっていったのではないかと思うのです。

(あくまで私の推測ですが)

歌川国貞 江戸名所百人美女 芝あたご

江戸中期頃には、振袖=未婚女性の着る物という形が完成していったそうです。

浮世絵に描かれる振袖姿を見ていると、

華やかな色彩に繊細な柄がとても美しく、ずっと見ていられます。

当時の絵画で振袖を纏っているのは、

武家のお姫様、大きな商家のお嬢様、奥勤めの女性、高級遊女 などなど。

一部の限られた女性しか着る事ができなかった物なのです。

豪華さ、華麗さも、さもありなんといった感じですね。

明治時代~大正時代

振袖も文明開化

西洋の文化が次々と入ってきた明治時代。

先に洋服を取り入れ始めたのはメンズファッションからで、

女性は和装の人が多数でした。

そこからどのように変化していったのかを見て行きたいと思います。

まずはヘアスタイル。

明治初期頃ですとまだ日本髪が根強く、

明治18年に結髪(洋装のヘアスタイルの事ですね)が提唱されるようになります。

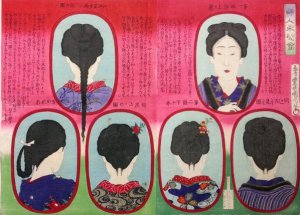

豊原国周 夫人束髪会

「英吉利(イギリス)結び」「まがれいと(マーガレット)」などなど。

名前もハイカラで可愛いですね。

大正時代に入ると電髪(パーマ)の技術が入ってきたり、

女の命と言われていた長い髪をばっさり切る(断髪)女性が現れたり。

時代と共に、ヘアスタイルも変換していきました。

現代も大人気の小物たちもこの頃に登場。

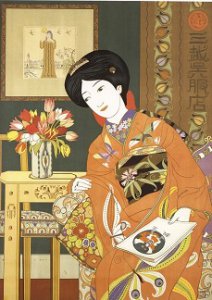

杉浦非水 三越呉服店春の新納陳列会

こちらは1914年に制作された、現在の三越百貨店のポスターです。

作者はグラフィックデザイナーの先駆けと言われている杉浦非水氏です。

(当時は三越の社員でした)

こちらのポスターに描かれている振袖姿の女性の衿元、帯周りにご注目下さい。

・華やかな刺繍の半衿

元々半衿は何故つけていたかというと、衿元の汚れを防ぐための物でした。

どちらかと言うと実用的な物だったのですね。

それが一気にオシャレアイテムに変わったのが明治時代頃と言われています。

特に豪華な刺繍半衿は非常に高価だったそうです。

今もゴージャスな刺繍半衿は、それなりのプライスの物がほとんど。

当時は全てて刺繍。しかも正絹で…。想像したらとてつもない金額になりそう~!

・帯留の流行

帯締めに通し、帯を飾る帯留は明治25年頃から流通し始めたそうです。

その背景には、歴史上の出来事「廃刀令」が関係していました。

刀が作られなくなり、仕事が無くなった刀装具の職人さん達の多くが

帯留を制作するようになったと言われています。

現代でも着物のオシャレに欠かせない小物達は、

この頃からあったのですね!

華やかなヘアスタイル。

振袖を彩る可愛い小物達。

そしてアールヌーヴォーなどの影響を受けて

着物の柄もモダンな洋テイストが取り入れられるようになってきました。

この辺りの着物達は、現代もアンティークとして出回っていたりするので

ご覧になった事もあるかもしれません。

こちらのブログにも詳しく書いておりますすので、お時間あればぜひ!

本当に色使い、柄行が独特で…

日本の伝統と西洋文化が混ざり合い、爛熟した時代だったのだなと感じてしまいます。

と、ここまで華やかな振袖の歴史を追ってきましたが、

太平洋戦争によって、一旦途絶える事になります。

贅沢は敵、というスローガンのもと、華美な服装は禁止。

豪華な着物はモンペに作り替えられたり、農家の作物と交換したりしました。

戦前の着物はアンティーク、戦後の着物はリサイクルという説明を聞いた事があるかもしれません。

それくらい、戦争の前と後ではガラリと文化が変わってしまったのです。

ここから先は、戦後の振袖達をご紹介していきます。

戦後すぐから現代まで。

ファッションや世の中の流行に合わせて振袖達も変わってきました。

お洋服ほど移り変わりは早くはありませんが、着物にも流行はあります。

昔の雑誌や写真を見ると大体10年くらいで変わっている気がするんですよね。

あくまでも写真や文章の資料、人づてに聞いた話からまとめた物なので、

地域や個人によっても違いはあるかと思います。

もし「当時は●●だったよ」などありましたら、ぜひ教えて下さいね!

1950年代~70年代

THE・昭和スタイル

戦後、新しい着物の時代が始まりました。

1946年に現代の成人式の原型が初開催。

当時は「青年の会」と呼ばれていたそうです。

また、高度経済成長期に入り、一般家庭でも振袖を用意できるようになりました。

それまでは、裕福なお家のお嬢様方しか袖を通す事が出来なかったのですね。

刺繍、箔を大胆に使い、豪華絢爛。

色味はビビッドなオレンジやエメラルドグリーンが流行していたそうです。

職人さんの不足などもあり、

戦前はどっしりと両面で織られていた丸帯が片面だけの袋帯になったり、

着物と襦袢の間に着られていた「かさね」が無くなり伊達衿として残ったり。

着付の簡略化に伴い、新たな着方やルールが出来上がっていきました。

1980年代~90年代

ツヤキラ、バブルスタイル!

時はバブル。空前絶後の好景気でした。

それは着物市場も同様で、個性的な作家物の着物も飛ぶように売れていたとか。

私はこの頃に生まれたのであまり記憶はないのですが、

両親の結婚式の写真などを見ていると、確かに着物率が高いと感じました。

当時は艶やかな綸子の生地が流行していたそうです。

刺繍や箔などは控えめになり、細やかな手書きの柄が定番だったと聞いています。

イケイケのバブルファッションとは対照的で、なんだかおもしろいですね。

また、この時期から袋帯が長くなり、凝った帯結びが可能となりました。

それ以前は文庫、ふくら雀などのシンプルな結びがほとんどだったとか。

ちなみに、現在「ママ振袖」と言われている新成人のお母様世代の振袖はこの辺りの物が多いです。

皆さん、ママ振袖に現代の小物や髪飾りを合わせてお召しになられます。

小物を変えると雰囲気がガラリと変わる所が、着物の良い所ですね!

こちらの記事でもご紹介しておりますよ~!

1990年代~2000年代

アンティーク着物ブームの兆し

バブルが崩壊。それに比例して、成人式にかける金額も減少していったと聞いております。

また、この時期に少しづつですがアンティーク着物が人気を集めるようになったとか。

アンティークブームの火付け役については諸説あります。

今まで聞いたお話で面白いなと思ったのは、中森明菜さんの「DESIRE-情熱」の衣装が注目されてという説。

1986年リリースなので時期も合ってますし、確かにあのスタイルは今見てもカッコイイですよね。

他にも非常に有力な、当店と関係の深い説もあります。

アンティーク着物コレクターである池田重子さんが立ち上げた着物ブランド、「夢工房」の登場です。

1987年には、ハナの前身である「きものブティック華」もオープンしました。

深みのあるこっくりとした色合い。アンティーク着物を復刻させた古き良き柄行き。

そして、仕立て上がりの洗える着物。

正絹でお仕立てが当たり前だった当時は、とても新鮮だったそうです。

また、それに続くようにプレタ着物のブランドが次々と出来ました。

アパレルブランドや、芸能人プロデュースの着物が出始めたのもここあたりから。

成人式の主役であるお嬢様達が、洋服の感覚で振袖を選べるようになった黎明期とも言えます。

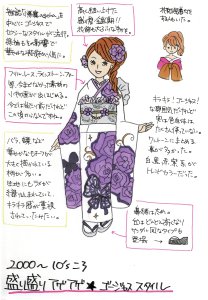

2000年代~2010年代

盛り盛り!キモノもアゲハ

シックな雰囲気の反動か、アゲアゲなスタイルが流行しました。

雑誌「小悪魔ageha」を中心に、高く結い上げた盛り髪が一世を風靡します。

私はこの時期に入社したので、結構印象に残っています。

色は白、黒、紫などシックな色合いが人気でしたが、生地にラメが入っていて華やか。

今では当たり前のレース、フリル、ファー、パール使いの小物が出始めた時期でした。

特にヘアスタイルは基本、盛り盛り。

落ち着いた雰囲気のお嬢様でも、卒業式や成人式ではめっちゃ盛られていましたね~!

大きめで華やかなお花の髪飾りも、この頃から定番化してきました。

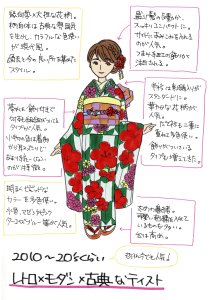

2010年代~2020年代

古典とモダンの間で

盛り盛りテイストが少し落ち着き、振袖に多様性が出てきた時期です。

ここに来て、以前のアンティーク風とはまた違う、レトロモダンテイストに人気が集まりました。

ポップな幾何学模様にターコイズやショッキングピンクの鮮やかな柄が多く、

現代とレトロがミックスした可愛らしいテイストです。

そして同じく台頭してきた古典柄。

いつの時代も根強い人気がありましたが、ここに来て圧倒的支持を受けるように。

定番の赤や、さわやかなパステルカラーを選ぶ方が多かったように思えます。

ヘアスタイルは一気にコンパクトに。

編み込みが流行しました。

この辺りの流れはまだまだ人気。

こういう雰囲気にしたい!という方もたくさんいらっしゃいますよ。

2020年代~

シック&ロマンティック

昭和から平成までの振袖を追ってきました。

そして現在、令和。

ここ最近はあまり色味を使わない、薄いグレーやベージュなどのナチュラルカラーが人気のようです。

また、柄もあまり大ぶりな物や華やかな物よりは無地感の強いタイプを選ばれる方が多い気がします。

その代わり、小物はフリルやパールを使って可愛らしく。

レースの手袋やヘッドドレスを合わせる方もいらっしゃいます。

ヘアスタイルは少しフワっとエアリー感を出して

ドライフラワーなどのくすみカラーが人気です。

アンティークのお人形さんのような、ロマンティックなスタイルです。

と、いう訳で昭和から令和まで

約70年の流行を追ってみました。

このために昔の写真や雑誌なども見ていたのですが、

どの時代も綺麗な振袖を来たお嬢様達は晴れやかな笑顔で嬉しそう。

時代が変わってもオシャレをしたい乙女心や、

お嬢さんの成長を喜ぶご家族の想いは変わらないのだなあと感慨深いです。

コモノハナではご家族が大切にされてきた振袖で成人式を迎えたい、

というご要望にお応えしております。

小物を変えて現代風にコーディネイト。

素敵な成人式を迎えるためのお手伝いをさせていただきます!

他にも高山に語って欲しいお題がありましたら、ぜひ教えて下さい!

リクエストは常時募集中です♪

また、毎度お願いしている事ですが

着物は、地域や時代によって様々な説があります。

ご自分の知っている事と違ったとしても「間違っている!」

と思うのではなく「こういう事もあるのか」と違いを一度受け入れていただきたいのです。

いつものフレーズですが…

知識に「絶対」はありません。

所説あり

という事で楽しんでいただけると幸いです。

高山の着物雑学帖は毎月15日を予定しております。

来月また、お会いしましょう!!

バックナンバー

その1 宝尽くしについて

その2 四君子について

その3 袴を語る~100年前のJK事情

その4 〇△ロ~水玉、ウロコ、市松について

その5 桜を語る

その6 浮世絵の見方~江戸女子のファッション

その7 浴衣について

その8 龍について

その9 おばけについて

その10 兎について

その11 ドクロについて

その12 縞と格子について

***ニッポンのおしゃれは無限大***

和装小物専門店 KOMONO HANA(コモノハナ)

〒060-0063

札幌市中央区南3条西4丁目1番1

さっぽろ地下街ポールタウン内

TEL/FAX:011-221-3661

mail: a.poletown@hana-wakou.co.jp

**コモノハナオンラインショップ**

**コモノハナLINE**

**コモノハナのSNS**

Instagram

Instagram

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter