着物雑学帖 その12 ~縞と格子を語る~

- 投稿日:2021.11.15

- カテゴリ: 着物雑学帖

こんにちは!コモノハナの高山です。

あっという間に11月になりましたね。

ご存知ですか?

今年があと1ヵ月半だという事に…

そう!もう間もなく年末なんですよ~

そろそろ年賀状とかの準備をしないと…と

遠い目をしてしまいました(笑)

さてさて、そんな11月15日。

毎月15日は…

着物雑学帖の日です!

気が付くともう12回目。初回が12月なので…

もうすぐ1年なんですね。

毎月あれやこれやとネタを探し続けてあっという間でした。

でもとても楽しく、髙山の心の支えになっているコーナーです。

これからもどうぞよろしくお願いいたしますね。

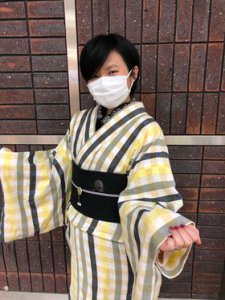

タイトルの画像ですが…私の着物や帯の柄をご覧下さい。

今日は線が集まって構成されている模様

縞と格子

について語っていきたいと思います!

いつからあるの?縞と格子

縞も格子も、直線を並べた非常に原始的な柄です。

その歴史は古く、発掘された紀元前1200年頃のミイラが格子柄の衣を纏っていたとか。

日本で残っている最古のものは、奈良時代頃の物。

正倉院に残されている裂に縞柄があります。

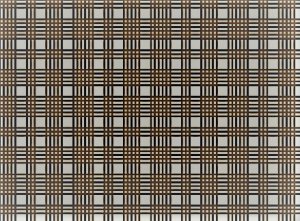

こちら。

現在でも復刻され、帯や和装小物などに使われています。

ご覧になられた方も多いのではないでしょうか?

天平段紋と言う名前です。

「あれ?縞じゃないの?」

と思われた方も多いかもしれません。

実は縞と呼ばれるようになったのは安土桃山時代頃からだと言われています。

それまでは上記のように「段」と呼ばれていたのです。

なぜかと言いますと…海外との交易です。

主に東南アジア方面からもたらされた縞模様の生地。

その目新しさからたちまちオシャレアイテムとなり、

「島物」「島渡り」と呼ばれるようになったそうです。

今でいう海外のブランド品でしょうかね。

シャレオツな海外ブランドに対する貧困なイメージ

そこから現在まで続く「縞」という呼び名が始まったといわれています。

現在でも人気の唐桟織も、この頃に伝えられた「島物」の一つだそうですよ!

ちなみに、大事な事をご説明します。

この時代は、縞柄も格子柄も「島物」と一緒くたにされる事がありました。

なので、後程ご紹介する絵などでも格子柄が縞と呼ばれていたりします。

ちょっと混乱するかもしれませんが、そういうもんだと思っていただければ…。

日本で広まる縞、格子

海外からもたらされた縞柄は、瞬く間に広まっていきました。

爆発的に人気が出たのは江戸時代です。

理由はいくつもあると言われています。

それまで海外輸入に頼っていた綿の生産が国内でも行われるようになったから…とか。

度々の奢侈禁止令で華やかな柄を着られない中、縞柄はOKだった…とか。

その中でも大きいのは、歌舞伎役者の存在だと思います。

以前〇△▢の回でも、市松柄の由来について触れました。

歌舞伎役者の佐野川市松からとっているんですね。

(市松も厳密に言うと格子なんですが)

当時の歌舞伎役者は、アイドル兼ファッションリーダーでした。

彼らは自分の屋号を模した縞柄を考案し、

グッズとして売り出したりしていたのです。

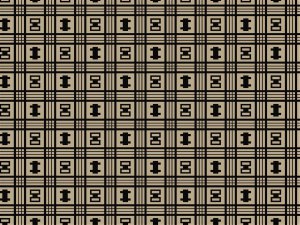

例えばこちら。

三津五郎縞

三代目坂東三津五郎考案だそうです。

三本、六本の太さの違う線を交差させ

「三つご六う」とかけたらしいですよ。

菊五郎縞

尾上菊五郎が考案したと言われています。

四本と五本の格子の中に「キ」「呂」を配置。

キ 九(4+5の線) 五 呂=菊五郎

とかけた柄です。

こういう言葉遊びというか、謎解きのように柄で遊ぶのは

とても粋で素敵だと思います!

ファッションリーダーを参考にしたリアルクローズも、

知りたくはありませんか?

当時のファッションを手軽に知る事ができる「浮世絵」

庶民に大人気のファッションなので、縞や格子柄はたーくさんありますよ!

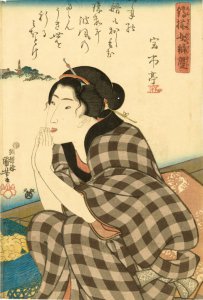

例えばこちら

縞揃女弁慶 玉藻 歌川国芳

絵の女性が着ている着物の柄は弁慶格子。

(当時は弁慶縞と呼ばれる事が多かったようです)

現在ではブロックチェックと呼ばれています。

ネルシャツなどでおなじみの柄なのではないでしょうか?

太い縞を交差させたこの柄は、

大胆で思い切りのよいイメージから弁慶と名付けられたと言われています。

上記の浮世絵「縞揃女弁慶」は、浮世絵師歌川国芳の作品です。

タイトル通り、弁慶縞(格子)の着物を着た女性をテーマにしているんですね。

実はこの作品、他にもあるんです!

縞揃女弁慶 三井寺の鐘 歌川国芳

THE・ブロックチェック!って感じのカラー。

チラっと見える衿の赤が可愛い。

縞揃女弁慶 鬼若と鯉 歌川国芳

着物の肩上げや髪型から、成人前の少女でしょうね。

ピンク色の弁慶格子がフレッシュでキュート。

同じ弁慶格子でも、色や帯の合わせ方で表情が全然違います。

「縞揃女弁慶」は、全部で10枚の連作。

気になられましたら、ぜひ調べてみて下さいね!

一方海外では

日本で大流行した縞や格子。

では海外ではどうだったのでしょうか?

格子柄はスコットランドのキルトなどで有名ですね。

テレビ等でよく見かけるこちらです。

スカート…?ではないんです。これがキルト。

れっきとした民族衣装です。

こちらはタータンチェックが用いられ、

線の入り方や数等で出身がわかるようになっています。

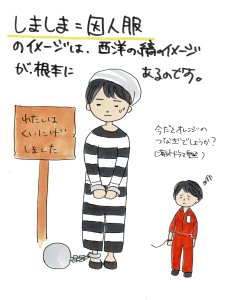

では縞はどうかといいますと…。

実は元々、あまり良いイメージではなかったようなのです。

中世ヨーロッパでは、縞柄の衣服を纏うのは犯罪者や道化師。

いわゆる社会のはみ出し者と言われている人達でした。

よくフィクションで、縞々の囚人服を着たりしていますよね。

これもその名残です。

そんな異端の柄であった縞は、18世紀頃にイメージが変わりました。

関係しているのはアメリカの独立です。

アメリカの国旗に使われている縞柄は、

自由の象徴としてフランス革命で用いられるようになったそうです。

それから縞柄は、忌み嫌われる物ではなくなっていきました。

海軍で水兵さんの制服にボーダーシャツを採用した事がきっかけに、

マリンボーダーが有名になったりしました。

昔の水着で、しましま柄のとかをご覧になった事ありませんか?

そんな感じで、洗練されていった縞柄は

ファッショナブルなアイテムとして人気を集めていったそうです。

現代の縞、格子

縞柄に格子柄は今でも人気です。

当店のお取り扱いしている縞の着物。

シンプルな柄だからこそ、帯や小物で表情が変わるのが良いですね。

こちらのコートは千鳥格子!

洋な雰囲気で可愛らしい千鳥格子も

名前の通り格子柄です。

千鳥格子はたくさんの千鳥が集まっているように見える事から呼ばれるようになったそうです。

ちなみに英名は「ハウンド・トゥース(猟犬の牙)」

鳥と犬。

洋の東西で見え方が違うのが面白いですね。

縞と格子。

私達スタッフも大好きです。

鷲田店長は千鳥格子が大好きなんですよね。

着物や帯、半衿も持っています。

(全部合わせたらどんな風になるのか気になっています 笑)

私、高山は縞も大好きなんですけど、格子にハマってます。

伊勢木綿のカラフルでほっこりとした格子柄。

意外とドクロなどのハードな帯も合うんですよね~

鯉沼さんは品の良い縞のコーディネイトが得意です。

柔らかい色合いで、大人の可愛らしさが漂いますよね。

いかがでしたでしょうか?

遠い昔から連綿と受け継がれて来た縞柄、格子柄。

皆様も身にまとう際、ぜひこちらの記事を

思い出していただけると嬉しいです!

他にも高山に語って欲しいお題がありましたら、ぜひ教えて下さい!

リクエストは常時募集中です♪

また、毎度お願いしている事ですが

着物は、地域や時代によって様々な説があります。

ご自分の知っている事と違ったとしても「間違っている!」

と思うのではなく「こういう事もあるのか」と違いを一度受け入れていただきたいのです。

いつものフレーズですが…

知識に「絶対」はありません。

所説あり

という事で楽しんでいただけると幸いです。

高山の着物雑学帖は毎月15日を予定しております。

来月また、お会いしましょう!!

バックナンバー

その1 宝尽くしについて

その2 四君子について

その3 袴を語る~100年前のJK事情

その4 〇△ロ~水玉、ウロコ、市松について

その5 桜を語る

その6 浮世絵の見方~江戸女子のファッション

その7 浴衣について

その8 龍について

その9 おばけについて

その10 兎について

その11 ドクロについて

***ニッポンのおしゃれは無限大***

和装小物専門店 KOMONO HANA(コモノハナ)

〒060-0063

札幌市中央区南3条西4丁目1番1

さっぽろ地下街ポールタウン内

TEL/FAX:011-221-3661

mail: a.poletown@hana-wakou.co.jp

**コモノハナオンラインショップ**

**コモノハナLINE**

**コモノハナのSNS**

Instagram

Instagram

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter