着物雑学帖 その11 ドクロについて

- 投稿日:2021.10.15

- カテゴリ: 着物雑学帖

こんにちは!コモノハナの高山です。

気がつけばもう10月。

先月まで暑い暑いと言っていたのに

大分肌寒くなってきましたね。

今日は10月15日。

毎月15日は…

着物雑学帖の日!!!

10月といえば…ハロウィン!

万年ハロウィン女と異名をとる高山は、

この時期の雰囲気が大好きです。

お菓子屋さんのハロウィン限定スィーツもワクワクしてしまいます。

題字のイラストをご覧いただけるとわかると思いますが

今日はハロウィンという事で…

ドクロについて

をご紹介したいと思います!!

というのは建前で…

完全に私の趣味です!!!!!!

お店での高山をご存知の方はわかると思いますが、

私は筋金入りのドクロ好きです。

こちらはコレクションの一部です…。

それでは、ハロウィンにかこつけて

心ゆくまで語り倒させていただきます!

ドクロって不吉な物?

ドクロ柄と聞いて、皆様はまず何を連想しますか?

現在では、危険物や毒性のある物体につけている事が多いマークです。

危ないよ!

命を落とす危険もあるよ!

という警告ですね。

そこから、不吉な物と考える方が多いと思います。

確かに、世界的に見てもドクロ(頭蓋骨)は死の象徴でもありました。

ですが同時に、再生の象徴でもあったのですね。

死と再生はどの地域でもセットのようで、宗教儀式などでもドクロは重要な役割を果たしていたりします。

日本の仏教でも、おおっぴらにモチーフにはされていないものの、

無常、つまり永久不変の物はありませんよという意味を持ちます。

日本の仏教とドクロの関わり

仏教とドクロと言えば、一休さんの有名なエピソードがあります。

お正月、お祝いムードで賑わう街を一休さんはドクロを棒の先に付け、

「ご用心!」と練り歩いたと言われています。

これは「誰もがいつかこうなるのだから浮かれて油断しちゃダメだ」

という事を伝えたかったのだとか。

このエピソードは、色即是空という仏教の教えに掛けているのだそうです。

「永久不変の物事はどこにも無い」と言った意味です。

上に書いた無常とも重なりますね。

一休さんといえば、アニメで有名ですよね。

あの作品では、賢く明るく心優しい小坊主さんでした。

実際の一休宗純は自由奔放な、破戒僧と言ってもいいくらいの人物。

彼の破天荒なエピソードはたくさんありますので、興味があれば調べてみて下さいね。

この後、もう一つご紹介しようと思っています。

そしてそして、仏教徒ドクロと言えばもう一つご紹介したい物が。

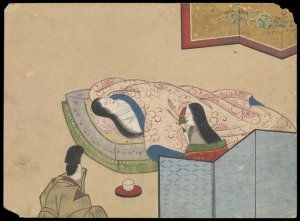

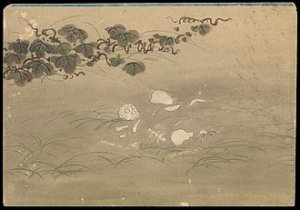

九相図という絵をご存じですか?

九相図というのは、人間の遺体が変化していく様子を描いた物です。

最初は亡くなったばかりの姿。

そこから時が経ち、腐敗して、鳥や獣に啄まれ、最後は骨になっていく。

この世の無常を僧侶達が学ぶために描かれたと言われています。

小野小町九相図 伝 英一蝶

※少々ショッキングな内容なので、2枚目と8枚目だけご紹介します。

こちらは京都の安楽寺に所蔵されている九相図です。

モデルとなった人物は小野小町。

現代でも美人の代名詞と言われている、平安時代の歌人ですね。

ちなみにこの九相図、描かれているのは美しい女性が多いです。

当時妻帯を禁じられていた僧侶達も人の子。

美女にクラっときてしまう時もあります。

「どんな美人も骨になってしまうのだ」と、

煩悩を打ち払うためだったという説もあるみたいです。

海外の一大ムーブメント。メメント・モリ

日本美術とドクロは、無常感と深く関わっていると書きました。

それでは海外、主にヨーロッパ圏ではどうだったかと言いますと…

メメント・モリという言葉をご存じでしょうか?

「死を忘れるな」というラテン語です。

「人は皆いつか死ぬ。だから現世での虚栄や虚飾は無駄なものなのだ」

という意味だったそうです。

元々は古代ローマの言葉で、「人は皆いつか死ぬ。だから今を精一杯楽しもう」

というアドバイスだったらしいのですが…

享楽や贅沢を良しとしないキリスト教がヨーロッパ全土に広まり、

いつの間にか言葉の持つ意味が変わってしまったのですね。

メメント・モリの教えが一気に広まったのは14世紀頃と言われています。

その頃のヨーロッパに何があったかと言いますと…

ペストの流行です。

別名黒死病とも言われるペストは、ヨーロッパ全土に広まりました。

感染から発症までがとても早い病気です。

今から500年以上前の事なので、当然ながら医療も発達しておらず

衛生状態も悪かったため、多くの人が命を落としました。

その数は、当時のヨーロッパの人口の約半分から3分の1程と言われています。

ついさっきまで話していた家族や友人が、急に倒れ数日後に帰らぬ人となってしまう。

そして、次は自分かもしれない。

ペストに加え、戦乱、不作、災害など。

死を身近に感じざるを得なかった時代なのです。

ちなみに2019年頃から現在まで世界中で猛威を振るっているコロナ禍。

数百年前のペスト禍での教訓を見出している方もたくさんいらっしゃるようです。

アルベール・カミュ作の約70年前に書かれた小説「ペスト」も

2020年の年間ベストセラーにノミネートされています。

こちらは本屋さんに平積みになっていたりしていたので、見覚えのある方も多いかもしれません。

人類の歴史は、疫病との戦いの歴史でもあるのですから。

話は元に戻りまして…

「メメント・モリ」とペスト禍。

この二つは、芸術にも影響を及ぼしました。

死の舞踏というテーマです。

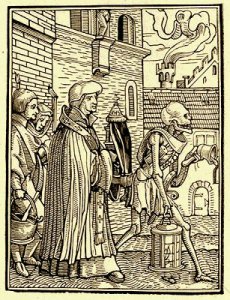

死の舞踏 ハンス・ホルバイン(子)

こちらの木版画は、1538年に制作された物です。

なんと41点からなる連作!

このシリーズは、なんといってもガイコツさんの表情が豊か。

上の絵も、ノリノリでキレッキレのダンスを踊っています。

こちらも連作のうちの一つなんですが

「一名様、ご案内~♪」ってセリフが聞こえてきそう。

ユーモラスで、なんだか可愛いガイコツさんですね!

…と、パッと見は楽しそうですが…

ここで絵の背景を解説させていただきます。

タイトルにもある死の舞踏とは、

擬人化された「死」が様々な身分、年齢の人々を墓場まで誘う様子と言われています。

どんなに若くても、富を持っていても、

死は平等に訪れるのだというメッセージが込められているのです。

上の木版画でも、子供から老人、貧乏人から王侯貴族まで様々な人物が描かれています。

ウェイウェイと楽しそうなガイコツに隠れがちですが、

この人達、めちゃくちゃ嫌そうな顔をしていますよね…。

それもそのはず、ガイコツは死の擬人化なのだから。

連れていかれたら死んでしまいますものね。必死で抵抗するのも当たり前です。

そんな歴史的背景を踏まえると、

上の版画、ものすごく怖い物に見えてくると思います。

こんな風に美術館等で絵画を鑑賞する際、

その作品が作られた時代の出来事などを知っておくと

違った視点から観る事が出来るのでオススメですよ。

ちなみに私が死の舞踏を知ったのは中学生の時。

美術史の本か何かに書いてあったかな…?それで知りました。

深い意味を知らなかったので、こんな想像をしてしまったんですよねー。

シリアスな雰囲気をブチ壊してすみません(笑)

カッコイイ!お江戸のドクロファッション

少し重い話題が続きましたので、

着物に関連するスタイリッシュなお話もいたしましょう!

洋の東西問わず、生と死の象徴とされるドクロですが…

百年以上前の江戸時代、ドクロ柄は厄除けとして愛されていたとも言われています。

ドクロの持つ「再生」という意味ももちろんですが、

以前のブログでご紹介した幽霊画のように

怖い物には怖い物をぶつけよう!という心意気で

粋筋の男性を中心に人気があったそうです。

私が持っているアンティークの襦袢も、ドクロ柄があります。

ワイワイと宴会をしていて、とても可愛いんです!

これは元々男性物で、女性物に直してもらいました。

どんな人が着ていたのかなぁ…と思いを馳せるのも楽しい物です。

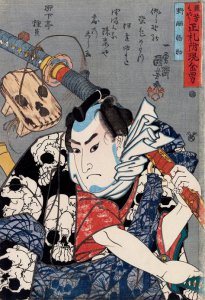

そんなドクロを纏ったイケメンをご紹介。

正札付現金男 歌川国芳

こちらの浮世絵は、江戸中期の浮世絵師、歌川国芳の物。

モデルとなったのは野晒悟助。

「粋菩提悟道野晒」という歌舞伎や浄瑠璃の演目の主人公です。

見て下さい…ドクロづくしのコーディネイト!

下駄の台にもお顔がいるのもオシャレですし(鼻緒をすげると見えなくなるのも粋!)

羽織(かな?)はドクロの中にススキが描かれているので恐らく落語の「野晒」を取り入れています。

悟助の名前にかけているんですね~!

着物のドクロには国芳お得意の猫さんがチラっと隠れているのも遊び心が利いていますね。

野晒悟助は弱気を助け強気を挫く侠客という設定です。

そんな彼の生きざまが、着物にも表れているのですね。

こんなロックな着こなしは男性だけなのかしら…

いえいえ、数は少ないですが女性の絵もあるんですよ。

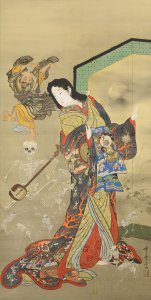

地獄太夫と一休 河鍋暁斎

こちらの女性の仕掛(外側の着物)にご注目下さい。

なんかコチャコチャしているけれど…

描かれているのは閻魔様を始めとした地獄絵図です!

鶴や龍なども描かれ、おどろおどろしい中にも豪奢な雰囲気が漂います。

襦袢と小袖の間に着ているかさねは水玉だと思いますが、

この柄だとヒョウ柄に見えちゃって…

めちゃくちゃファンキーです!

中に着ている小袖は波に片輪柄。

これは牛車の車輪を乾燥から守るために川に浸している様子を表した柄です。

色々な意味のある柄ですが、その中に「無常感」というのもありまして。

流れる川に車輪に、運命に流される人を重ねたと言われています。

ちょうど、この絵のモデルとも深く繋がっているかもしれません。

この女性の名は地獄太夫。室町時代の遊女です。

彼女は武家に生まれるも、山賊に誘拐されて花街に売られてしまったという

非常にハードな半生を送りました。

「こんな地獄のような目に合うのは、前世の私がなにか悪事を働いたに違いない」

と思った彼女は、自らを地獄と名乗り

閻魔柄の着物を着て念仏を唱えて客を迎えたそうです。

また非常に頭の良い方で、前述の一休さんと知恵比べをして

師弟関係を結んだと言われています。

そう、左上のテンション高いおじいさんは、一休さんなのです!

普通のお坊さんはいくら知恵者がいると言われても、花街になんて行きませんからね。

こういうエピソード一つ取っても、一休さんの破天荒さが表れています。

地獄大夫の話が広まり、絵の題材として人気が出たのは江戸時代中期頃からです。

一休宗純のエピソードも、彼の死後に作られた物もたくさんありますので

おそらく彼女も架空の人物なのだろうという見解が一般的です。

地獄大夫は厳密に言うとガイコツ柄の着物ではないのですが、

周りで楽し気にはしゃいでいるガイコツさん達があまりにもカワイイのでご紹介しちゃいました。

室町時代から時は流れて明治時代…

全盛四季冬 根津庄やしき大松楼 月岡芳年

この女性の名は幻太夫。地獄大夫の再来として売り出していた遊女です。

こちらの方は実在していたようですよ。

幻太夫さんはバッチリドクロ柄の着物を着ています。

先程の正札付現金男と同じ、猫のドクロです。

作者の月岡芳年は、歌川国芳の弟子なので参考にしたのでしょうか。

掛衿(だと思う)は蜘蛛の巣に桜が散っていて、半衿はおそらく乱菊柄。

いやぁ…かっこいい~!!

こんな感じで、ドクロ柄を粋に取り入れた着こなしもありました。

もちろん、奢侈禁止令も度々出ていた江戸時代でこんな派手な格好はそうそうできません。

ですが、根付等の小物、襦袢等の肌着、火消半纏の裏側などが今でも残っているのを考えると…

浮世絵を見て憧れながら、さりげなく取り入れていたのではないかと思います。

以上、ドクロについて欲望のままに語らせていただきました。

いやあ、本当に楽しかったです…

元々どこかでドクロは語らなくては!!と変な使命感があったのですが(笑)

このハロウィーンに間に合って、本当に良かったです。

次回、また別のお題でペラペラと語らせていただきたいと思います。

他にも高山に語って欲しいお題がありましたら、ぜひ教えて下さい!

リクエストは常時募集中です♪

また、毎度お願いしている事ですが

着物は、地域や時代によって様々な説があります。

ご自分の知っている事と違ったとしても「間違っている!」

と思うのではなく「こういう事もあるのか」と違いを一度受け入れていただきたいのです。

いつものフレーズですが…

知識に「絶対」はありません。

所説あり

という事で楽しんでいただけると幸いです。

高山の着物雑学帖は毎月15日を予定しております。

来月また、お会いしましょう!!

バックナンバー

その1 宝尽くしについて

その2 四君子について

その3 袴を語る~100年前のJK事情

その4 〇△ロ~水玉、ウロコ、市松について

その5 桜を語る

その6 浮世絵の見方~江戸女子のファッション

その7 浴衣について

その8 龍について

その9 おばけについて

その10 兎について

***ニッポンのおしゃれは無限大***

和装小物専門店 KOMONO HANA(コモノハナ)

〒060-0063

札幌市中央区南3条西4丁目1番1

さっぽろ地下街ポールタウン内

TEL/FAX:011-221-3661

mail: a.poletown@hana-wakou.co.jp

**コモノハナオンラインショップ**

**コモノハナLINE**

**コモノハナのSNS**

Instagram

Instagram

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter