着物雑学帖 その7 浴衣について

- 投稿日:2021.06.15

- カテゴリ: 着物雑学帖

こんにちは!コモノハナの高山です。

さてさて、15日は毎月恒例

着物雑学帖!

今回のテーマは

浴衣について

お話したいと思います!

今日は6月15日。

例年、北海道神宮祭が開催される日程です。

札幌ではこの時期から浴衣を着始める方が多いです。

北海道神宮祭に始まり、北海盆踊りで終わる、と一昔前まで言われていました。

現在は、夏の終わりまで開催されるイベントがたくさんありますし

モエレ沼花火大会も9月の初めに開催されますので少し着られる期間は長くなっていますね。

ですが今年も北海道神宮祭は中止…

昨年に引き続き、花火大会なども難しそうです。

そんな静かな夏ですが、去年から

なんでもない時に浴衣を着よう!

という方が増えてきています。

ちょっとお散歩に公園へ…

パン屋さんに行こうかな…?

普段着感覚でさりげなく、浴衣を。

着る機会をご自分で作る!

とても素敵な傾向だと思います。

そんな訳で、

今日は浴衣の歴史や雑学を語り散らして、

夏に浴衣を着たい!という方への後押しを少しでも出来たらと思っております!

始まりはバスローブ

浴衣の語源は「湯帷子(ゆかたびら)」だと言われています。

何だそれ??と思われるかもしれません。

今から千年以上前の平安時代に登場しました。

当時の貴族のお風呂は蒸し風呂。つまりサウナでした。

「風炉(ふろ)」と呼ばれ、こちらも風呂の原型という説があります。

その風炉の中で汗取りや肌を隠す為に着ていた物が湯帷子です。

バスローブと水着の中間のようなイメージでしょうかね?

余談ですが、平安時代のお風呂は頻繁に入っていた訳ではなく

行事や占いの結果によって入浴日が決められていたそうです。

そうなってくると匂いが気になっちゃうので…

お香を衣類に焚きこめたり、香りの合わせにこだわったり、

お香の文化が発展したのはこのためと言われています。

銭湯帰りに、浴衣でぶらぶら

そこからずっと、浴衣はバスローブのように着用されていました。

つまり、室内着。

これで外をうろつけませんよね?

それが変化したのが、江戸時代。

大きな要因は2つありました。

1つは、木綿の普及。

江戸時代は何度も「奢侈禁止令」が発令されていました。

まだ身分制度の根強い時代。

庶民は贅沢な服装をしてはならない、というお触れです。

華美な柄は禁止。絹などの高級な素材も禁止。

江戸初期頃から国内で綿の栽培が盛んになっていた事もあり

町人達は木綿の着物をアレンジし、江戸っ子流のオシャレを楽しむ用になります。

(それ以前は庶民の普段着には麻が主でした。もちろん、湯帷子もです)

もう1つは、銭湯の普及。

湯船につかる、現代と同じ様式の風呂屋があちこちに出来て、

町人達に銭湯文化が広がります。

そこで、風呂屋の行き帰りや湯上りのくつろぎ用として、浴衣が着られるようになりました。

室内着から、近所のコンビニにいけるレベルまで進化した感じでしょうか?

その後は夏のちょっとしたお出掛け着として、広く愛されるようになりました。

船遊びや、盆踊りなどに揃いの浴衣を着て楽しんだとか。

本藍染め、という技法もこの頃生まれました。

細かい柄も綺麗に染める事ができるので、オシャレの幅が広がったようです。

また、人気の歌舞伎役者が衣装として着ていた柄の浴衣も、人気があったそうです。

ファングッズの先駆けでしょうかね??

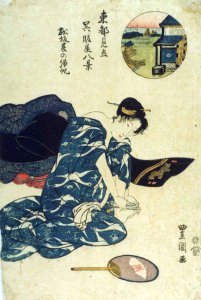

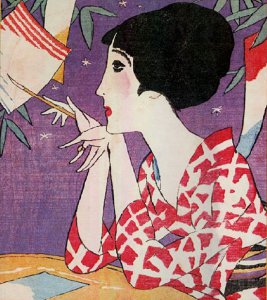

「東都見立 呉服屋八景 松坂屋の帰帆」 歌川豊国

浮世絵では、湯上りに浴衣姿でくつろぐ美人画がよく見られます。

この方は爪を切っているのでしょうか?

チラっと見える素肌にドキドキしちゃいますね~!

柄は鳥…雁でしょうか?小さい方の鳥はツバメっぽい。

現代でも通用するような、スタイリッシュな柄ですね。

ブランド浴衣の登場!?

明治時代に始まった注染という技法により、浴衣の大量生産が可能となりました。

江戸の町で大人気だった浴衣は、全国的に夏の普段着として定着します。

大正時代に入りますと、

当時超人気の画家

竹久夢二

高畠華宵

彼らは絵の他にも生活雑貨、文房具などのデザインもしている

今でいうマルチクリエイターのような存在でした。

そんな新進気鋭のクリエイター達がデザインした浴衣が百貨店に並びます。

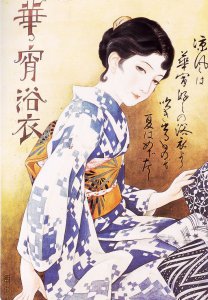

こちらは高畠華宵デザインの浴衣のポスター

ご本人が実際に着用されている写真も残っています。

一般的な浴衣より割高だったそうですが、それでも飛ぶように売れたとか。

現在のブランド浴衣のハシリのような存在ですね。

余談ですが、私は竹久夢二と高畠華宵、どちらも大好きです。

2人とも着物姿の女性をたくさん描いていて、

一枚一枚、ジーックリと見てしまうんです(笑)

特に高畠華宵は着物のコーディネートに

ものすごいこだわりがある方だったそうです。

彼は生涯でたくさんの美人画を描きましたが、

一つとして同じ服装の人物はいなかったとか。

そのエピソードも納得なくらい、オシャレで素敵なのです。

ちなみに、上記の二人を含めた大正時代のロマンチックな絵を展示してある

東京の弥生美術館

建物や近隣の佇まいもひっくるめて、髙山のお気に入りスポットなんです。

東京に行く際は、必ず足を運ぶくらい!

…もう2年近く、行けてないんですけどね。

コロナ禍が落ち着いて、気兼ねなく旅行できるようになったら

絶対に行きたい所の一つです!

そして現代へ…

そして時代は流れ昭和、平成。

浴衣はさらに進化しています。

高い吸水性と通気性。涼しい着心地を兼ね備えたセオα。

東レが開発したこの素材は、浴衣に取り入れられると瞬く間に人気となりました。

現在のブランド浴衣の多くは、セオα素材です。

昔ながらの自然素材ももちろん人気。

手の込んだ絞りに、レトロで優しい雰囲気の注染。

ハリ感が気持ちいい麻との混紡素材も夏にぴったり。

洋服程移り変わりが激しくはないのですが、

浴衣にも流行はあります。

大体ですが、3~5年周期くらいでトレンドが変わっている気がします。

根強い人気の古典柄は基本として。

最近は、レトロ柄が人気を集めていますね。

淡めのくすみカラーで大人可愛くコーディネイトしている方が多いみたいです。

いかがでしたでしょうか?

浴衣の誕生から現在まで、つらつらと語らせていただきました!

これからが夏本番。

イベントは少ないけれど…

ちょっとそこまで、浴衣でお出かけ。

それだけでも、夏の楽しさを味わえると思います。

今出来る事で精一杯

夏を楽しみましょうね!!

高山の着物雑学帖は毎月15日を予定しております。

来月また、お会いしましょう!!

バックナンバー

その1 宝尽くしについて

その2 四君子について

その3 袴を語る~100年前のJK事情

その4 〇△ロ~水玉、ウロコ、市松について

その5 桜を語る

その6 浮世絵の見方~江戸女子のファッション

***ニッポンのおしゃれは無限大***

和装小物専門店 KOMONO HANA(コモノハナ)

〒060-0063

札幌市中央区南3条西4丁目1番1

さっぽろ地下街ポールタウン内

TEL/FAX:011-221-3661

mail: a.poletown@hana-wakou.co.jp

**コモノハナオンラインショップ**

**コモノハナLINE**

**コモノハナのSNS**

Instagram

Instagram

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter