着物雑学帖 袴を語る~100年前のJK事情!

- 投稿日:2021.02.15

- カテゴリ: 着物雑学帖

こんにちは!コモノハナの高山です。

今日は2月15日ですね。

毎月15日は…

高山の着物雑学帖の日です!!

前回、前々回とご好評の声をいただき、とても励みになりました。

ありがとうございます。

今日も好き放題、語らせていただきたいと思います!

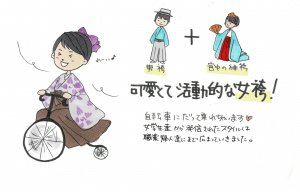

さて、トップの画像ですが「何だこれ??」と思われると思います。

元ネタは「はいからさんが通る」

大和和紀先生の名作漫画です。

宝塚の舞台にもなったり、数年前に劇場アニメにもなりましたね。

漫画が大好きな高山、もちろん昔の名作も読み漁っておりまして…

主人公「紅緒」の袴にリボンのスタイルは

「袴ってこんなにカワイイんだ~!」と感銘を受けた物です。

卒業式で当店にいらっしゃるお若いお嬢様達でも

「はいからさんみたいなスタイルで…」とおっしゃる方もいて

袴+リボン+ブーツ=はいからさん

という図式が浸透しているんだな~と感じています。

と、いうわけで。

今回は袴についてのアレコレを調べてみました。

3月の卒業式シーズンももうすぐですし、タイムリーかなと思いまして…

袴=女子学生となったのはいつ頃からなのか。

100年前のJKファッション誕生のエピソード

などを語らせていただきたいと思います!!

はじまりは明治時代

開国し、西洋の文化が入ってきた明治時代。

それは教育という分野でも同様で

教養ある女性達を育成していこうという事で

女学校が次々と創立していきました。

元々、女学生達は着物で授業を受けていました。

しかし、江戸時代の寺子屋等と違い椅子に座っての授業。

さらに、体育の授業や登山なんかもあったそうなんです…

着物でですよ!?

すっごい大変そう…

当たり前ですが、乱れやすく動きづらかったみたいです。

そこで、動きやすさを求めた女学生達は

男性用の袴に目を付けました。

出典:『怪化百物語.下』より

こんな感じで勇ましく、街を闊歩していたようです。

「え!?昔の女性って男性物も普通に着ていたの?」

と驚かれる方もいらっしゃるかもしれません。

でも、洋の東西を問わず

男性→女性、女性→男性に取り入れられたファッションは

意外と多いんですよ。

例えば羽織

現在では当たり前に男女共に着られていますが

元々は男性専用の上着で

女性の羽織は度々禁止令が出ていました。

江戸中期頃に深川の歓楽街で働いていた辰巳芸者が

羽織を着始め、時代を下るにつれて一般人にも定着していったと言われています。

何故着るようになったかは所説ありますが…

・旦那(懇意にしているお客様)の羽織をもらい誰と繋がりがあるかわかるようにした

・辰巳芸者の気風の良さ(男勝りな言動が人気を集めていた)をアピールするため

・幕府の締め付けに抗議を示すためのデモンストレーション

いろんな説がありますが…

まあなんだかんだで

キレイな女性がキリリとメンズを着こなしていたらグッときちゃいますよね(笑)

話がそれちゃいました。

男袴を履いて活動的になった女学生達でしたが、

同時に周囲の反発もありました

「なんてはしたない!最近の若い娘はけしからん!」

…何か新しい事を始める際、批判の声はよくある事。

そしていつの時代も「最近の若者は…」という先達者の声もよく聞きます。

(古代エジプトの石板にも「最近の若い奴は」と書かれていたそうですからね)

それもあって、元の着物姿に戻ったりもしたそうですが…

人間、一度手に入れた快適さを手放すのは難しい物です。

そこで生まれたのは…。

女袴の誕生

華族女学校(現在の学習院)の校長である下田歌子氏は宮中に仕えていた経験がありました。

宮中での女性の正装は、緋袴という袴を身につけています。

現在でも宮中行事で皇族の女性達が纏っていらっしゃいますね。

動きやすい男袴と優雅な御所の緋袴。

二つの袴の良い所を取って…

女袴が誕生いたしました!

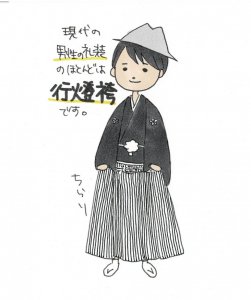

男袴はズボンのように二股になっているのに対して、女袴はスカート状になっています。

今では行燈袴と呼ばれています。

活動的でありながら可愛らしさも忘れない。

女袴は、瞬く間に広がりました。

女学校だけでなく、教師や富岡製糸場の女工さん達などの職業婦人(今で言うOLさんでしょうか)

までも、こぞって袴を身につけ始めます。

流行の発信源は女学生って事ですねー。現代に通じる物があります。

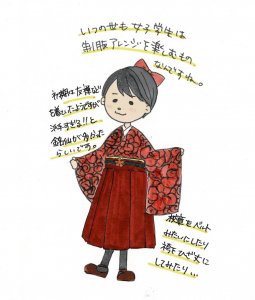

女子学生が制服にアレンジを加えるのはいつの時代も一緒。

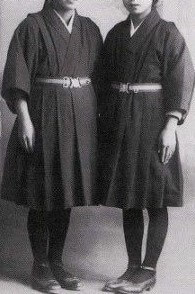

袴をスカートのように短く着たり、校章をベルトのように巻いたりして楽しんでいたみたいです。

古写真にも残されています。

恐らく一般の方が写っているので一部だけ…

今流行の和洋ミックススタイルみたいで可愛いですね。

上の着物は基本的に自由でした。

最初は華やかな友禅などを着ていたそうですが

「学生らしく、華美な装いは禁止」となってしまったそうで。

(昔から校則ってこんな感じなんですねぇ…)

そんな訳で、当時の普段着だった銘仙を着ていたそうです。

ですが転んでもタダでは起きない乙女心。

「可愛い柄の銘仙を着ればいいじゃない!!」

彼女達のニーズに応えるように、大胆で華やかな柄の銘仙が生産されるようになっていきました。

アンティーク着物などで出る銘仙がカラフルなのは、こういう理由があったようです。

そして洋装へ

女性の社会進出の象徴として広まっていった袴ですが、ここで転機が訪れます。

1920年に女子学生の制服としてセーラー服が採用されました。

そして洋装が一気に広まるきっかけとなった出来事。

1923年の関東大震災です。

防災意識が高まっていくのと同時に、動きやすい洋装が推奨されるようになりました。

学生の服装も一気に洋装へ。袴姿の女学生は姿を消してしまったのです。

その後の女子学生の服装はセーラー服、ブレザーなど多彩に進化していきます。

その時代によって、スカートの長さや流行の小物でアレンジしているのは変わりませんね。

ちなみに高山のJK時代の頃はこんな感じでした。

ルーズソックスとハイソックスが混在していましたが、3年の頃はルーズ下火だったかな?

スカート丈は短い程カッコ良くて、今思うとよく平気で太い足を晒していたなあ…と遠い目。

約20年前の事ですが、やっぱり高校時代って特別な物で

未だに楽しかった事ばっかり思い出してしまいます。

明治時代から始まり第二次世界大戦や戦後の高度経済成長期などを経て現在。

袴は一体どうなってしまったのか…

ご存じの通り、完全に消えてしまった訳ではありません。

※画像はキモノハナの袴レンタルの一枚です。

卒業式の学生や先生のお衣装として根強い人気を誇っています。

元々学びの場から生まれた袴。

厳かな巣立ちの式典にこれ以上ふさわしい物はありませんね。

スカート状の女袴改め、行燈袴も現代に残っています。

実は結婚式や成人式でおなじみの、メンズの紋付袴は行燈袴なんですよ!

(レンタル衣装等ではほぼ行燈ですが、個人でお持ちの方はお好みで馬乗りにする場合もあるみたいです)

先述の羽織とは逆に、女性物→男性物となったファッションの一つと言えますね。

着脱しやすく、歩きやすく、裾捌きも優雅。

日常的に着物を着る事が無くなっても、

袴の持つキリリと引き締まった雰囲気は受け継がれているのですね。

そんな感じで100年前のJKファッション、袴について語らせていただきました!

関係ありませんがこちらの資料などをまとめていると

とても可愛い袴の画像がたくさん出てきて眼福でした~

また、毎度お願いしている事ですが

着物は長い歴史の中で様々な人々、土地で育まれてきた物です。

地域や年代によって、名称やルールの違いが存在します。

ご自分の知っている事と違ったとしても「習った事と違う、間違っている」

と思うのではなく「こういう事もあるのか」と違いを一度受け入れましょう。

着物の知識に「絶対」はありません。

所説あり

という事で楽しんでいただけると幸いです。

高山の着物雑学帖は毎月15日を予定しております。

来月また、お会いしましょう!!

バックナンバー

***ニッポンのおしゃれは無限大***

和装小物専門店 KOMONO HANA(コモノハナ)

〒060-0063

札幌市中央区南3条西4丁目1番1

さっぽろ地下街ポールタウン内

TEL/FAX:011-221-3661

mail: a.poletown@hana-wakou.co.jp

**コモノハナオンラインショップ**

**コモノハナLINE**

**コモノハナのSNS**

Instagram

Instagram

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter