高山の着物雑学帖 その1 ~宝尽くしを語る~

- 投稿日:2020.12.15

- カテゴリ: 着物雑学帖

こんにちは!コモノハナの高山です。

先日のブログでも予告したのですが、今日は満を持して

高山の着物雑学帖

をお送りいたします!

私、髙山が着物にちょっとでも関連しそうな(私目線で)面白い雑学を

ずぅーっとつらつら語っていくというコラムのような記事です。

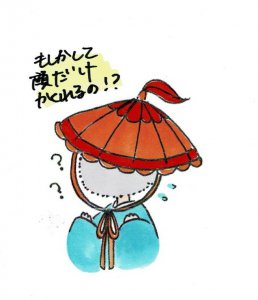

ちなみに上の絵は、私が描いた自画像です(笑)

間の抜けた感じとか、けっこう特徴を掴んでると思うんですよねー。

この自画像に紹介をお願いしようと思います。

えー、まずはお店のブログで私の趣味全開のコーナーを

やらせていただくきっかけについてお話しようと思います。

私は昔から、直接役に立たない雑学を集めるのが好きで…

着物にハマり、お仕事にし始めて約15年。

着物に関連する雑学も、個人的な趣味でたくさん集めました。

オタク気質な私。一つの事を調べ始めると歯止めがききません。

例えば市松模様。

今流行っていますねー。

この柄が市松と呼ばれるようになったのは江戸時代。

歌舞伎役者の「佐野川市松」という人が舞台で着た事がきっかけでした。

それ以前の呼び名は「石畳」です。その歴史は古く、なんと古墳時代の埴輪にも市松模様が刻まれていたとか。

市松模様を紹介する3行に入った赤い単語。これをさらに深堀りしていくとどうでしょう…?

・江戸時代、歌舞伎役者はどういう存在だったの?

・役者がきっかけで名前が付いた柄って他にある?

・古代の模様ってどんな感じなんだろう?

・埴輪ってどう作るの?

などなど。大きな木からたくさんの枝が分かれるように、

調べ始めると時間がいくらあっても足りないんですよね…。

私にとっては最高に楽しい時間です(笑)

と、いう事でしばし高山の楽しみにお付き合いいただければと思います!

第一回目のお題は…

「宝尽くし」

礼装に使われるおめでたいモチーフです。

宝尽くしというからには、この模様は宝物を描いている物なんですが…

どれが何という名前で、どんな物なのか、わかります?

私も今までぼんやりとしか知らなかったので…

調べてみました。

それでは、宝尽くしのアレコレについて、語っていきたいと思います。

隠れ笠

これ、笠だそうです。

雨の時にさす傘ではなく、頭にかぶる「笠」ですね。

「かさじぞう」のお地蔵さん達をイメージしていただければ良いと思います。

名前通り、被ると身を隠してくれるそうです。

転じて災いから身を守ってくれるという意味があります。

隠れ蓑

これは蓑(みの)。

マントのように羽織る物で、昔の人は笠とセットで雨や雪を凌いでいたそうです。

これも、被ると身を隠してくれる物。

笠と同じく、災いから身を守ってくれるという意味合いを持ちます。

隠れ笠とセットで描かれているのもよく見かけますね。

宝珠

如意宝珠(にょいほうじゅ)と呼ばれる願いを叶える玉だそうです。

仏教において非常に重要な役割があると言われていまして、

仏塔の頂上の飾りに使われているのは宝珠を模した物らしいですね。

ちなみに天辺と両側から出ている物は炎と言われています。

打ち出の小槌

小槌(こづち)とは木製の小さいハンマーの事。

振るとどんな願いも叶えてくれるというすごいアイテムだそうです。

七福神の大黒様が持っていたり…一番有名なのは一寸法師でしょうか?

身体を小さくしたり、大きくしたり…最後は財宝も出していましたね。

ちなみに兵庫県芦屋市にある打出小槌町は打ち出の小槌伝説発祥の地だそうです。

地名に残っているのはすごいですよね!

宝鍵

「ほうやく」と読みます。

文字通り、宝の眠る蔵を開ける為の鍵だそうです。

「これが鍵??」と思われるでしょうが、和錠という江戸時代頃の鍵です。

ちなみに江戸時代やそれ以前は、庶民は鍵をかけるという文化がありませんでした。

裕福ではない家がほとんどだったのと、近所は基本的に家族同然。

施錠はつっかえ棒くらいで十分だったとか。

貴重な鍵を使ってまで守りたいという宝物。そういう意味合いもありますね。

丁子

丁子(ちょうじ)というとわかりづらいかもしれませんが…

クローブというとハッとなる方が多いでしょうか?

現在はお料理によく使われる香辛料です。

インドネシア原産のこの植物が日本に入ってきたのは平安初期頃。

食用だけでなく、殺菌、防虫、防臭効果などもありとても貴重な物でした。

日本では丁子油として髷のセットや武具の整備に使われていたそうです。

切っては切り離せない、まごう事なき宝物です。

宝巻

巻物です。中にはありがたいお経が記されているそうです。

テレビもインターネットもない昔。知識を得るというのはとても難しい事でした。

印刷技術も発達していなかった時代は、手書きで内容を映していました。

今もお寺の修行で「写経」がありますが、あれは元々は製本作業だったんです。

大変な苦労をして書かれた巻物は、もちろん少ししか制作できません。

それを手にできるのは、裕福な知識階級や王侯貴族だけでした。

現在は本屋さんに行けばたくさん売っている本も、遠い昔には宝物だったのです。

筒守

つつまもり、と読みます。先述の宝巻の入れ物です。

以上!

と言いたい所ですが、短すぎるのでご説明をば。

竹の中に巻物を入れ蓋をした物で、両サイドに紐をつけて首から掛けていたそうです。

災難から身を守ってくれるという意味があり、家紋にも使われています。

巻物がクロスしているのが筒守の特徴です。

金嚢

砂金の入った袋です。

七福神の大黒様が打出の小槌と一緒に持っていますね。

富貴、繁栄を表しています。

個人的には、私はこれが一番欲しい(笑)

こんな煩悩まみれな奴の所には来てくれない気がしますが…

分銅

分銅…だそうです。

学生時代の理科ではこんな形ではなかったですよね。

昔はこのような形をしていたそうです。

名前を「後藤分銅」といい、江戸時代に錘の単位が統一される際、

幕府御用達の彫金師である後藤家のみが作られる事を許されたそうです。

ちなみに、地図の銀行マークは

この分銅が元になっているそうです。

軍配

相撲の行司が持っている軍配。

元々は武将が合戦の際に自陣を指揮するための物でした。

軍配を持っているのは大将。いわばチームリーダーです。

立身出世や勝利のモチーフとして、男児の着物などにも描かれる事が多いです。

ちなみになぜ相撲の行司が軍配を持っているかというと…

相撲は戦国時代、合戦中の武士たちの余興として始まったという説があるんです。

その際に勝敗の判定で使用したといわれています。

所説あるのですけどね。

七宝

吉祥文様でもある七宝。

そもそもこれは何なのか?といいますと…

仏典中に記される七つの宝

金、銀、瑠璃(ラピスラズリ)、玻璃(水晶)、サンゴ、メノウ、シャコ貝

と言われています。(この内容も所説あります)

文字通りの金銀財宝ですね。

以上、宝尽くしで代表的なモチーフの解説をしてみました。

これら全部が必ず使われている訳ではなく、

着物や帯によって使われている柄が違ったりします。

他には松竹梅や鶴など、おめでたいモチーフと一緒に使われている事も多いです。

あ、これ宝尽くしかな…?と思ったら、

何が使われているか探してみるとゲームみたいで楽しいですよ!

さて、着物雑学帖、いかがでしたか?

第一回目なのでまだおっかなビックリなのですが…

慣れてきたらもっとマニアックな事とかも語ってみたいと思っています。

また、スタッフ間での研修でいつもお伝えしている事なのですが…

着物は長い歴史の中で様々な人々、土地で育まれてきた物です。

地域や年代によって、名称やルールの違いが存在します。

ご自分の知っている事と違ったとしても「習った事と違う、間違っている」

と思うのではなく「こういう事もあるのか」と違いを一度受け入れましょう。

着物の知識に「絶対」はありません。

まさに

所説あり

それも踏まえて、色々と深堀していくと楽しいんですよ。

これを語ってくれ!

というご要望がありましたら、ぜひ教えて下さいね!

高山、ものすごく喜びます。

高山の着物雑学帖は毎月15日を予定しております。

来月また、お会いいたしましょう!!

***ニッポンのおしゃれは無限大***

和装小物専門店 KOMONO HANA(コモノハナ)

〒060-0063

札幌市中央区南3条西4丁目1番1

さっぽろ地下街ポールタウン内

TEL/FAX:011-221-3661

mail: a.poletown@hana-wakou.co.jp

**コモノハナオンラインショップ**

**コモノハナLINE**

**コモノハナのSNS**

Instagram

Instagram

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter